-

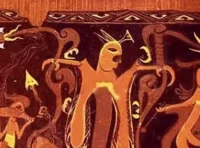

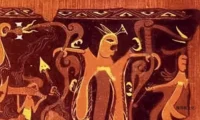

服装和服饰的历史-第1卷-古代世界

[real3dflipbook id='7'] 服装和服饰的历史古代世界简·宾汉 古代世界 5 第1章:早期人们 6 第2章:古埃及 10 第3章:西亚人民 16 第4章:古希腊文明 28 第5章:罗马帝国 36 第6章:南方和东方人民 46 第7章:美洲人民 52 时间轴 60 词汇表 61 进一步信息 62 索引 64 简介本卷追溯了从上个冰河世纪(人们首次开始穿衣服)到公…...- 0

- 0

- 193

-

Keita Morimoto 艺术家插画

Keita Morimoto 善于用丙烯和油彩作画 这个艺术家比较喜欢在黑夜中,柔和的灯光,LED广告牌,车站,公共交通下黑夜的笼罩,仿佛我们隐身,其实完全暴漏出来! 沉寂的黑夜似乎并不沉寂,夹杂着各种不安,给人的不一样的心情。 ...- 0

- 0

- 60

-

穆斯林妇女服装的不同名称及其不同含义

有穆斯林妇女服装的不同名称及其不同含义的词汇表 长袍 (Abaya) 一种覆盖头部和身体的外衣;它几乎是无形的 布什亚Boushiya 面纱系在额头上,垂下来覆盖整个脸部,但没有眼睛的切口;相反,面料足够透明,可以透视 布克努克 Buknuk 这与 Khimar (2) 类似 - 见下文 - 但只涉及到胸部。如果边缘有刺绣,有时称为“Amira hijab” 罩袍 (1) Burqa 覆盖脸部和整…...- 0

- 0

- 275

-

锡克教 Dastar(头巾)

缠头巾(英语:turban)是一种头巾。世界各地都有款式各异的缠头巾,以南亚、中亚、西亚、北非、东非最为常见。缠头巾通常与锡克教徒、穆斯林男性联系在一起,但其它文化也有缠头习俗,如埃会、中南半岛以及中国南方的一些民族等。近现代女性有时也戴缠头巾作为装饰。 中国历史上,男性佩戴缠头是穆斯林民族与非穆斯林民族区分的标志。15世纪初,统治新疆的东察合台汗国可汗马哈麻强制蒙兀儿人佩戴缠头,以此巩固蒙兀儿人…...- 0

- 0

- 194

-

佩斯利 (Paisley) 图案工艺

佩斯利是源自印度、巴基斯坦和波斯的水滴、腰果花或叶子图案。又称“波斯泡菜”和“威尔士梨”。它的西部名称源自苏格兰中部的佩斯利镇。 在泰米尔语中,这种设计被称为“mankolam”,长期以来一直在印度使用。它类似于芒果,有时与印度教联系在一起。 在波斯语中,这种设计被称为boteh jegheh,自萨珊王朝以来一直在伊朗使用。这种图案在伊朗以及南亚和中亚国家仍然很流行。 它是金织在丝绸或其他优质纺织…...- 0

- 0

- 10

-

Gee’s Bend 被子

“Gee's Bend 被子”由来自阿拉巴马州 Gee's Bend 地区的 42 名妇女收集了 60 多条被子,最初因休斯顿美术博物馆举办的一场展览而闻名。随后展览继续前往纽约惠特尼美国艺术博物馆,我有幸在那里观看了展览。 这些被子的构成与欧美被子制作的许多风格相关的有序规则形成鲜明对比。有一系列出色的即兴创作方法,这些方法更多地与 20 世纪领先抽象画家的创造力和力量联系在…...- 0

- 0

- 93

-

Kilim 地毯

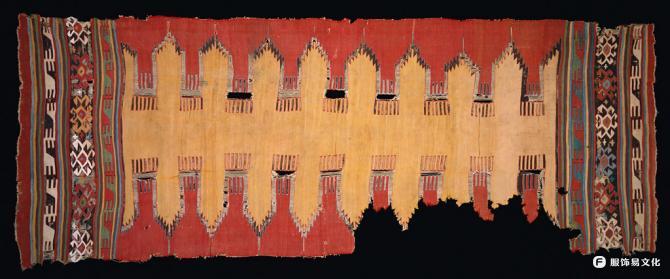

Kilim地毯是用于祈祷和装饰的扁平挂毯。“kilim”一词源自波斯语 gelim,意思是“粗暴地传播”。这种编织技术如此广泛传播,以至于该词的形式也被用于许多其他语言:土耳其语、希腊语、克罗地亚语、波斯尼亚语和塞尔维亚语、阿尔巴尼亚语、波兰语、保加利亚语、乌克兰语和立陶宛语。库尔德语有自己的名字:berr。 这些地毯是通过将经纱和纬纱紧密交织而形成的,形成没有绒毛的平坦表面。由于技…...- 0

- 0

- 41

-

什么是曲裾

曲裾是汉服的一种款式。按照《礼记》记载,深衣一大特点是“续衽钩边”,也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾。”(孙机)。 出乎意外的是,普通的短曲裾不是在膝前交叉,而是绕到背后,参考洛阳金村出土的银人像。 古代深衣之裳计有十二幅,皆宽头在下,狭头在上,通称为衽,接续其衽而钩其旁边者为“曲裾“。 基本介绍 定义 曲裾,读音qū jū(音似“屈居”),可以直观理解为一种续衽绕襟的服装。 …...- 1

- 0

- 412

-

留仙裙

留仙裙,又称“云英紫裙”,即有绉褶的裙,今之百褶裙与它类似。有记载称是南越进贡的。 汉朝的妇女穿着有衣裙两件式,裙子的样式也多了,最有名的是“留仙裙”。而广袖流仙裙是为上古宫廷中的至宝,式样华丽无比。望之心醉,如今在民间已成传说。 记载 据汉伶玄《赵飞燕外传》载:成帝于太液池作千人舟,号合宫之舟。后歌舞《归风》、《送远》之曲,侍郎冯无方吹笙以倚后歌。中流歌酣风大起。后扬袖曰:“仙乎仙乎去故而就新宁…...- 0

- 0

- 187

-

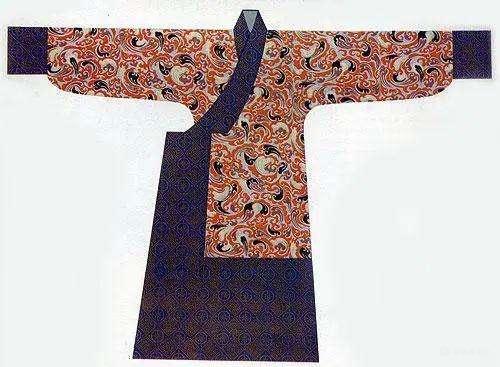

袍服

袍服在先秦时期已经出现,那个时期的袍服只是一种纳有絮棉的内衣,《释名?释衣服》: 袍,苞也。苞,内衣也。 所以穿着时必须加罩外衣。 演变历史 袍子。古代常用作官服。亦为长袍的通称。 [1] 及至汉代,不论男女均可穿着,特别是妇女,除了用作内衣外,平时也可穿在外面,时间一长,袍服就演变为一种外衣。既然用作外衣,形制就不那么简便了,一般多在衣领、衣袖、衣襟及衣裾等部位缀上衣边。《释名?释衣服》:妇人以…...- 0

- 0

- 250

-

直裾

直裾,即襜褕,汉服的一种款式。语出《说文解字》, [1] 是华夏衣冠体系中的一种,其短者谓之裋褕, [2] 衣襟裾为方直,区别于曲裾。(有同袍习惯性的把直裾与直裾深衣划等号实际上是错误的。)裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直,衣裾在身侧或侧后方,没有缝在衣上的系带,由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后,由于内衣的改进,盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余,本着经济胜过美观的历史发展以后…...- 0

- 0

- 619

-

首服

首服也称“头衣”,泛指汉服中裹首之物。 简介 今天人们所戴的帽子以及妇女所有的头巾,都属于首服。在中国古代,人们的首服除了巾帽以外,还有一物,名称为“冠”。 冠和巾、帽然但用途不同:古人扎巾是为了便利,戴帽是为了御寒,都出自实用的目的;唯有戴冠,仅仅是为了装饰。 我国的首服文化 首服,亦称元服。元本指头。黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠,“峨冠博带”自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼——男子冠…...- 1

- 0

- 112

-

襌衣

襌衣又称“单衣”,汉服的一种款式。流行于秦汉时期,是一种作为上层人士平日所穿的单层罩衣。 案《说文》释“襌”:“襌,衣不重”。在1972年对长沙马王堆一号汉墓的发掘中,曾出土了两件“薄如蝉翼”的“素纱襌衣”,分别只重48g、49g,成为了我国纺织史上的杰作。 基本介绍 襌衣又称“单衣”,是单层的长衣。《说文》载: “襌,衣不重。 [1] ”《大戴礼记》载: “襌,单也。”《后汉书·马援传》载:“…...- 0

- 0

- 47

-

石榴裙

石榴裙,是唐代年轻女子极为青睐的一种服饰款式。这种裙子色如石榴之红,不染其它颜色,往往使穿着它的女子俏丽动人。唐代万楚在《五日观妓》中说:“眉黛夺将萱草色,红裙妒杀石榴花。”韦庄也唱道:“莫恨红裙破,休嫌白屋低”(《赠姬人》)。 古代款式 白居易在《琵琶行》中,曾描写了那位弹琵琶的女子色艺惊人:“曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒……钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。”这“血色罗裙”即是石榴裙。石榴裙流…...- 0

- 0

- 49

-

披帛

披帛,是古代女子服饰上的一种配饰,轻薄的布料丝织品,甚至男性古装服上也有;多为汉族服装的绸缎绫布,隋代壁画中已有披帛,唐代广泛流行。用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作,有很多种戴法,披帛分两种:一种布幅较宽,长度较短,名为披子,使用时披在肩上,多为室外用;另一种布幅较短,但长度有所增长,名为披帛,使用时多将其缠绕在双臂,多为室内用。 材质形状 披帛,是长条形状的巾子,搭在肩上,缠绕在手背间,一般都是薄…...- 0

- 0

- 651

-

百鸟裙

百鸟裙,以众鸟羽毛织成的裙。唐中宗女安乐公主使尚方合百鸟织二裙,正视旁视,日中影中,各为一色,百鸟之状,并见裙中,见《旧唐书·五行志》。 据说唐中宗动用国家力量,派军队到岭南捕鸟。许多鸟类因此灭绝竟然造成了一场生态灾难。 《朝野佥载》称,安乐公主造百鸟毛裙以后,百官、百姓之家效之。“山林奇禽异兽,搜山荡谷,扫地无遗。” 安乐公主拥有两件百鸟裙,为旷世珍品。百鸟裙是由负责备办宫中衣物的机构尚方制作的…...- 0

- 0

- 29

-

襦裙

襦裙是汉服的一种,上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙,是典型的“上衣下裳”衣制。上衣短襦或衫,叫做“襦”,一般长不过膝,紧身长裙,还佩披帛,加半臂。 [1] 襦裙出现在战国时期,兴起于魏晋南北朝。 襦裙以裙腰之高低,将襦裙分为齐腰襦裙、高腰襦裙、齐胸襦裙。以领子的样式之分将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙等。按是否夹里的区别,襦分为单襦、复襦,单襦近于衫,复襦近于于有无腰襴。 襦裙直到唐朝前期都是普通…...- 0

- 0

- 61

-

齐胸襦裙

齐胸襦裙是对隋唐五代时期特有的一种女子裙装的称呼。一般穿法为一件对襟衫衣搭配一条下裙,或者一件交领上襦搭配下裙,即成为齐胸襦裙。齐胸衫裙是汉民族传统服饰的的一种,汉晋以来裙子的裙腰束于腰上,而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高,很多都在胸上,一些服装史上多称之为高腰衫裙。根据现在人们对它的考证,一般改称之为齐胸衫裙,齐胸衫裙已有文物出土,新疆阿斯塔纳唐墓出土两条唐裙。由于一些商家误导,被叫错为齐胸襦裙…...- 0

- 0

- 55

-

圆领袍 (中国传统服装)

圆领袍,唐宋时称为“上领”、明朝则称为“团领”、“盘领”或“圆领”,是中国古代传统服饰常见款式之一。 溯其由传人以至兴盛,由军用以至民服,历史悠长,变化复杂,圆领亦称团领,实为无领型领式。衣领形似圆形,内覆硬衬,领口钉有纽扣。圆领袍是圆领子的窄袖袍,据引《唐书-舆服志》记载,天子的常服有穿赤黄袍杉,戴折上巾,系九环带,穿六合靴。 圆领袍流行于隋唐,宋朝以后,圆领袍成为官员们的正式服装之一,在后来的…...- 0

- 0

- 1.1k

-

帷帽

帷帽原属胡装,最开始的样式叫幂篱,一般用皂纱(黑纱)制成,四周有一宽檐,檐下制有下垂的丝网或薄绢,其长到颈部,以作掩面,至隋唐把四周的垂网改短,亦称“浅露”。 据说昭君出塞戴帷帽,亦名昭君帽,据记载帷帽为晋代所创,汉代并没有帷帽,宋郭若虚在《图画见闻志》已经指出,但阎立本所创的昭君出塞影响很大,因而历代也错称为昭君帽,一直延续至今。 唐代永徽年间妇女戴起了“帷帽”。式样为一种高顶宽檐笠帽,在帽檐一…...- 0

- 0

- 220

-

幂篱

幂篱,一种遮盖头部之巾,通常以黑色三纱罗做成。将一块布缝成筒状上面以一块圆布盖顶,戴时上面覆盖头顶,下面垂于背部,在脸部开一椭圆形的孔,只露出面部。 定义 拼音:mì lí 古代少数民族的一种巾全身。后传入中原。 传言 幂篱,一种遮盖头部之巾,通常以黑色三纱罗做成。将一块布缝成筒状上面以一块圆布盖顶,戴时上面覆盖头顶,下面垂于背部,在脸部开一椭圆形的孔,只露出面部。 开始用于西北少数民族地区。因西…...- 0

- 0

- 106

-

胡帽

胡帽,汉语词语,读音hú mào,意思是唐代妇女骑马外出时所著不障面之帽。 出处 《旧唐书·舆服志》:“开元 初,从驾宫人骑马者,皆著胡帽,靓粧露面,无复障蔽。士庶之家,又相仿效,帷帽之制,绝不用 胡是我国古代对北方何西北方的少数民族游牧部落的通称。在我国封建社会时期,胡汉之间随着战争、通商、通婚不断实现融合。胡帽就是胡汉文化交融的具体产物。 胡帽,也就是少数民族游牧部落所佩戴的帽子,如我们上讲提…...- 1

- 0

- 149

-

半臂

半臂其形似似衫去其长袖,成为宽口短袖衣,其形制与衫齐长。交领、腰下接襕。男子半臂长及膝部。 [1] 部分学者主张“半臂”为男子服饰的,因为唐代史料区分男子半臂和女子半袖。 [2] 唐代半臂面料多以锦,穿在圆领袍衫里面,故称锦半臂。 [3] 隋唐时期的扬州生产半臂锦,是专供制作半臂的彩色纹锦。 [4] 半臂之襕通常为异色,并且自腰而下至膝,形似短裙,襕料则多是较柔软的绫、。唐代衣物帐中提及半臂…...- 0

- 0

- 131

-

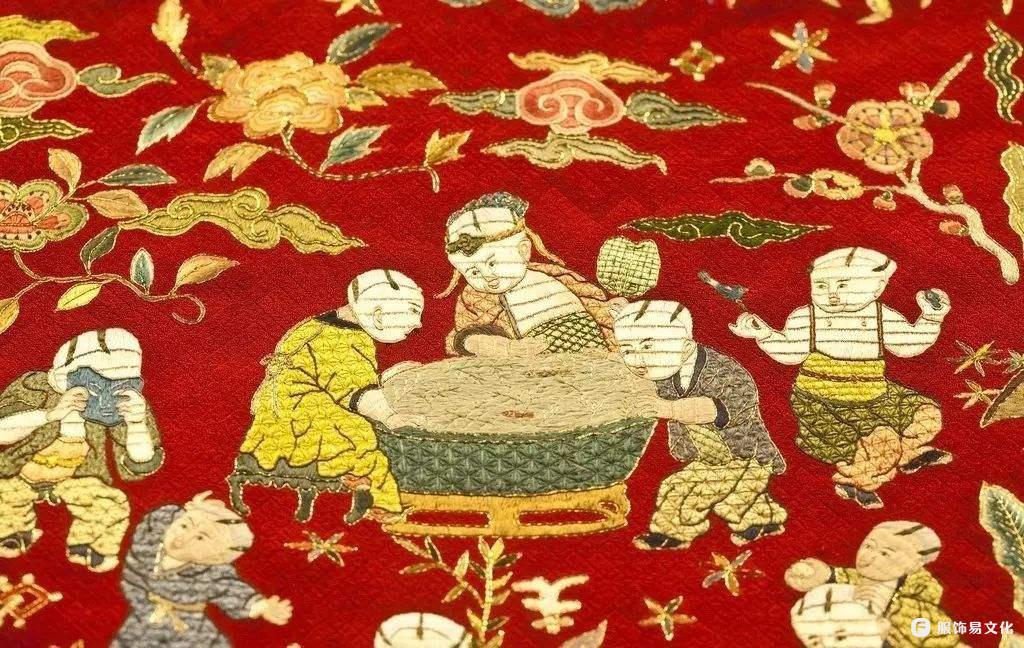

百子衣

百子,历来是中国吉祥话(画)的题材之一,意喻多子多福。 元代杨绯桢《六宫戏婴图》诗:“百子图开翠屏底,戏弄碰扭未生齿。” 辛弃疾《稼轩词·鹧鸪天·祝良显家牡丹一本百朵》:恰如翠幙高堂上,来看红衫百子图。 元好问《冠氏赵庄赋杏花四首》之一:一树生红锦不如,乳儿粉抹紫襜褕。花中谁有张萱笔?画作宫池《百子图》。 图案寓意 而百子图案的衣饰,则主要用于新嫁的女子。 陆畅《云安公主下降奉诏作催妆诗》:云安公…...- 0

- 0

- 54

-

氅衣

氅衣作为中国传统服饰中的一个品类,从东晋时期有文字记录起,以极高的频率出现在中国传统文学作品当中。不同时期的氅衣的实际形态有着极大的差异,总体经历了由短及长、由道及俗、由专称到泛称的发展过程 。 起源发展 氅衣作为服饰出现于记载中,最早见于《世说新语·企羡》:王恭披鹤氅裘。此时氅衣的原始形态应是如同仪仗中的“鹤氅”,因形似而得名。 唐朝时期,氅衣由毛羽制成的初始型向袍服型转变,其一方面继承了前朝…...- 1

- 0

- 202

-

比甲

比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲,其样式较后来的马甲要长,一般长至臀部或至膝部,有些更长,离地不到一尺,又叫做“背心”。流行于元、明两朝 [1] 。 比甲是由元世祖孛儿只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必设计并制作 [2] ,元朝建立初,为皇帝所穿,进入中原地区后,开始普及于民间;明朝中期,形成风气;清朝中后期,开始不常见 [1] 。 起源发展 比甲是由元世祖孛儿只斤·忽必烈的皇后…...- 0

- 0

- 264

-

旗装

旗装,是满族的传统服饰,并作为所有旗人(男女老幼)统一的一种袍式服装,所以叫旗装,满语称“衣介”。“旗装”又叫“旗服”,分为单、夹、皮、棉四种。传统的男式旗人之袍和女式旗人之袍被称为旗装,是中国满族的传统服饰。 女子穿长及脚面的旗装,或外罩坎肩。脚着长筒白丝袜,穿花盆底绣花鞋,裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。服装喜用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣将旗装面上绣成一组图案,更多在衣襟、袖口、领…...- 0

- 0

- 197

-

袄裙

袄裙,是对古代汉族女子上身穿袄,下身穿裙的统称。裙袄着装,从唐代开始就有衣物疏记录,一直到民国。现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。有人对于袄裙定义为上衣穿裙子外为袄裙,实际是比较错误模糊的定义,因为有明一代,衫子也照样外穿,东晋十六国陶俑也显示此时代襦是穿于裙外的。所以不能以是否外穿定义袄裙,而应该以上身穿袄,下身穿裙的基本语境来定义袄裙一词。汉服中的“袄裙”一般指的是明代的上襦和下裙(裙…...- 0

- 0

- 90

-

清代花盆底鞋

清代花盆底鞋,又称旗鞋,是清朝时满族妇女穿的一种鞋子。其以木为底,鞋底高5-15厘米,上细下宽、前平后圆,多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。 花盆底鞋 清代花盆底鞋这种绣花的旗鞋以木为底,称,或称“花盆底”鞋、“马蹄底”鞋。其木底高跟一般高5-10厘米左右,有的可达14-16厘米,最高的可达25厘米左右。旗鞋的木跟镶装在鞋底,在中间,三寸多高,整个木跟用白细布包裹,也有外裱白绫或涂白粉,俗称“…...- 0

- 0

- 68

-

马面裙

马面裙,又名“马面褶裙”,中国古代汉族女子主要裙式之一,前后里外共有四个裙门,两两重合,外裙门有装饰,内裙门装饰较少或无装饰,马面裙侧面打裥,裙腰多用白色布,取白头偕老之意,以绳或纽固结 [1] 。 马面裙是明清时期汉族女子着装最典型的款式。它的风格是由明代的清新淡雅到清代的华丽富贵,再到民国的秀丽质朴,经历了一系列的变化,但它的“马面”结构一直根深蒂固的存 [2] 。 起源发展 起源 “马面…...- 0

- 0

- 289

-

质孙服/曳撒

质孙服,又称只孙、济逊,汉语译作一色衣、一色服,明朝称曳撒、一撒。“质孙” 是蒙古语“华丽”的音译。质孙服的形制是上衣连下裳,衣式较紧窄且下裳亦较短,在腰间作无数的襞积,并在其衣的肩背间贯以大珠 [1] 。 质孙服原为军服(戎服),便于骑射,后转为元朝内廷大宴时的官服,勋戚大臣、近侍获得赏赐即可穿着,乐工、卫士亦可穿着。天子质孙冬服十一等,夏十五等,其他百的质孙服则夏服有十四款定色、冬服分九等定…...- 1

- 0

- 334

-

月华裙

明朝月华裙,在一裥之中,五色俱备,好似皎洁的月亮呈现晕耀光华。 古代裙名。出现于明末。 明朝末年,裙子的装饰日益讲究,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥越来越密,据传为一种浅色画裙,裙幅共十幅,腰间每褶各用一色,轻描淡绘,色极淡雅,风动如月华,因此得名。 明清之际在苏州和扬州一代流行一种女子裙装叫做月华裙,早在明朝时期有一个叫做冯应京的文人在《月令广义·八月令》中就有记载:“月之有华常出於中秋夜次,或十四…...- 0

- 0

- 440

-

翼善冠

翼善冠古代一种男帽。流行于中原地区。其形似幞头,以转脚相交于上。唐贞观八年,太宗初服此冠,采用古制,使用此冠,朔望视朝,以常服及帛练裙通蓍之。若服袴褶,又与平巾帻通用。(见《唐会要·舆服》上"冠"、《旧唐书.舆服志》)。至唐开元十年废而不用。明永乐三年,定皇帝常服冠以乌纱覆之,折角向上,亦名翼善冠。(见.《明史.舆服志》)。 [2] 史料记载 唐贞观中太宗采古制为翼善冠自服之。…...- 1

- 0

- 196

-

霞帔

什么是霞帔? 霞帔,也称“霞披”“披帛”,是宋明以来重要的冠服之一 [1] 。霞帔最早由南北朝时期的帔子演变而来,发展到隋唐时期唤做霞帔,造型类似于现代常见的披肩。至清代,改制为背心式服装。霞帔原本为皇帝的妃嫔所穿着,发展至宋代霞帔被划入命妇礼服的行列中,正式成为一种身份等级的象征 [2-3] 。 霞帔起源发展 霞帔始于南北朝时期的帔,隋唐时期窄而长的帔演变成了披帛,逐步成为披在两臂之间、舞之…...- 1

- 0

- 317

-

蟒袍

蟒袍,又被称为花衣,因袍上绣有蟒纹而得名。古代官员的礼服。上绣蟒,非龙,只因爪上四趾,而皇家之龙五趾,所以四爪(趾)龙为蟒﹐故称。又名花衣﹑蟒服。妇女受有封诰的﹐也可以穿。蟒,中国戏曲服装专用名称,即蟒袍。 蟒袍款式为齐肩圆领,大襟(右衽),阔袖(带水袖),袍长及足,袖裉下有"摆衩子":周身以金或银线及彩色绒线刺绣艺术纹样。女式蟒与男式蟒大致相同(另述)。在身,是大夫们的最高理…...- 0

- 0

- 447

-

褙子

褙子,又名背子、绰子、绣䘿,是汉服的一种,始于隋朝。褙子直领对襟,两侧从腋下起不缝合,多罩在其他衣服外穿着。流行于宋、明两朝 [1] 。 宋朝褙子直领对襟,两腋开叉,衣裾短者及腰,长者过膝。宋朝女性多以褙子内着抹胸为搭配 [2] 。明朝褙子有宽袖褙子、窄袖褙子两种 [1] 。 起源发展 褙子始于隋朝,一说褙子寓意人行走之时背应挺直,以扶正人的脊背和身体 [3] ;另相传褙子原为婢妾的服装,…...- 0

- 0

- 264

-

手工编织的历史

虽然编织的起源尚不清楚,但我们知道,编织已在世界各地流行了数个世纪,不仅能制作出精美的物品,还能制作出满足实际需求的物品。手工编织时,人们使用的工具很简单,例如手工雕刻的木棍、骨头、羽毛笔和象牙棒,或者 19 世纪常见的金属线和细钢编织针。 最早的手工编织 如今,手工编织与横编最为密切相关,横编使用两根织针一排一排地编织,每排将织物从前向后翻转。但“环形”编织也有悠久的历史。在这种编织中,使用四根…...- 0

- 0

- 141

-

西方夹克-Doublet

Doublet是什么 Doublet英译过来的是“紧身上衣”,我觉得定义为收身夹克/外套更容易理解。是欧洲男性重要单品之一。 Doublet(源于意大利语 giubbetta )是一种男式紧身夹克,其形状和款式都贴合男性的身体。这种服装在西班牙很流行,从中世纪晚期一直到 17 世纪,传到了西欧其他地区。直到 15 世纪,Doublet通常在公共场合穿在另一层衣服下面,比如长袍、披风或houppel…...- 0

- 0

- 94

-

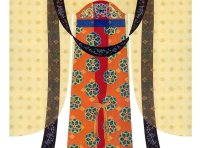

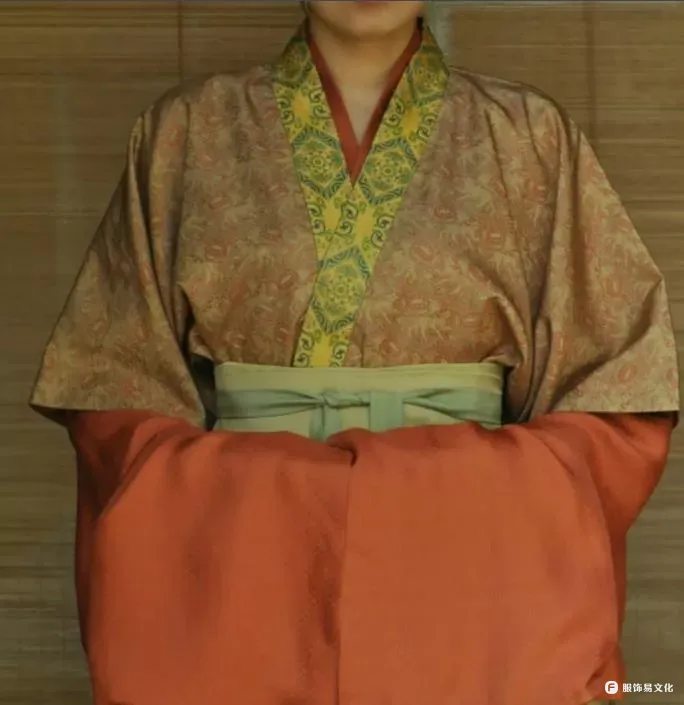

深衣

深衣作为中国传统服饰重要的品类之一,花了大量的精力来解读深衣这个类别,还在补充和修正中。。。有异议的联系虫鸣修正。 相关文献记载 战国时期 《儒家》《礼记》《檀弓上》 [战国 (公元前475年 - 公元前221年)] 将军文子之丧,既除丧,而后越人来吊,主人深衣练冠,待于庙,垂涕洟,子游观之:“将军文氏之子其庶几乎!亡于礼者之礼也,其动也中。” 《儒家》《礼记》《王制》 有虞氏皇而祭,深衣而养老。…...- 1

- 0

- 134

-

白纱帽

白纱帽,即白纱高屋帽,是汉服首服中高屋帽的一类,流行于东晋至唐代。相对于官员士庶可服的乌纱高屋帽,白纱帽为天子、皇家亲贵使用,多用于宴会和私人场合。[1][2][3] 由于南朝时白纱帽为皇室专用之首服,因此戴上白纱帽意味着登上帝位,犹如后世的黄袍加身,明朝于慎行《榖山笔尘》就记载刘宋废帝刘子业被弑,诸王到秘书省见湘东王刘彧,由于事出突然,刘彧赤脚走到西堂,头戴乌帽。建安王刘休仁就把白纱帽戴在刘彧头…...- 1

- 0

- 469

-

乌帽子

乌帽子(日语:烏帽子)是平安时代至近代和服的一种黑色礼帽,所以又名平安乌帽。它是由中国汉服的乌纱帽演变而成。 早期使用薄绢制作,后来变为纸制,黑漆涂在表面。庶民则使用麻织成。本来为男性使用,后来舞白拍子的女性(游女、艺妓)也戴着乌帽子。 乌帽子本来是上层公卿的服饰,平安时代以后普及到了民间。从镰仓时代开始,帽子份等级越高。 在日本中世,武士刚刚成年之时,就会邀请一定与家族有关的特定人物为其行元服礼…...- 0

- 0

- 179

-

笼巾/乌纱高屋帽

乌纱高屋帽,又称笼巾,高屋乌纱帽、黑纱高屋帽、高顶乌纱帽等,是汉服首服中高屋帽和乌帽的一类,因以黑纱制成而得名。最早出现于东晋,流行于南朝至宋代,有白、乌两种[1]。乌帽为官员和士庶通用,又称乌纱帽,但与后世别称为“乌纱帽”的官帽非同一种帽子。[2]相反白色的白纱帽则为皇室专用。 中国 乌纱高屋帽在隋代时,被当作是官服的一种。《通典》记载说:隋文帝开皇初,尝著乌纱帽,自朝贵已下至于冗吏,通著入朝。…...- 1

- 0

- 74

-

袄裙

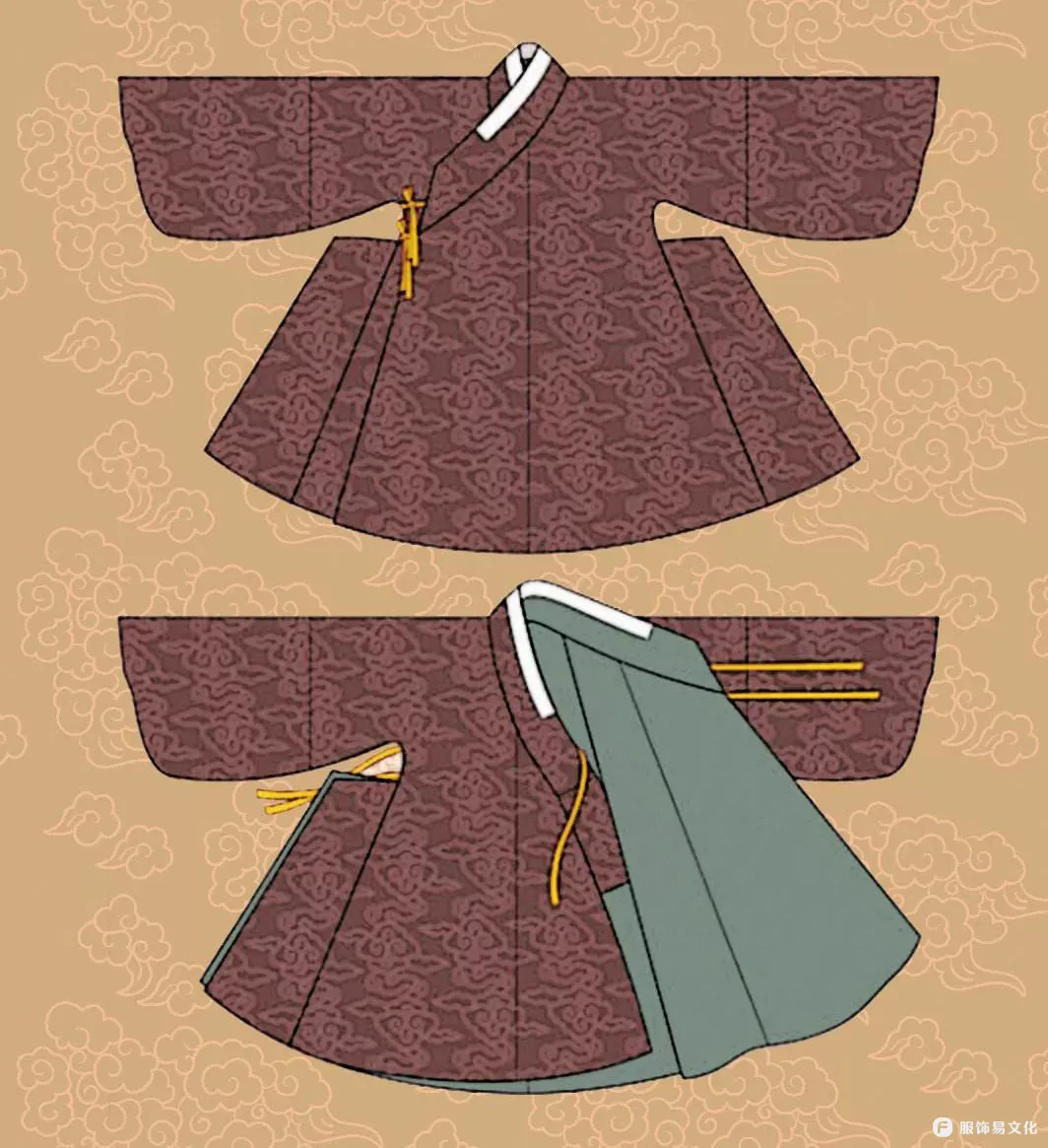

袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙,这种穿法在春秋战国早已出现,在魏晋南北朝更为常见,传播至日本飞鸟时代。在中国隋代较少出现,至宋朝时,不少女性以短褙子直接穿于袜胸外,南方天气较湿热,衣服下摆并没有束进裙内,这种穿法实际上是衣掩裙。北方天气较冷,汉人女性就把交领襦下摆放于裙外,这样穿法一直经过元代,并影响高丽女性服饰。至明朝时成为女子着装的基本款式,藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色,并…...- 0

- 0

- 80

-

乌帽/乌纱帽

乌帽,又称乌纱帽,又被称纱帽,自东晋开始,到清军入关易服令废止,在中国风行一千余年。历代形制有不少变化,但都是以乌纱覆盖,亦传到东亚等地。 在南北朝后期,出现了一种新型的头饰“幞头”。发明幞头的目的,是为了“便武事者也”,用轻质的绢罗将头发束紧,头顶上轻便利落,自然无碍驰射。大致在隋唐之间,为了追求造型的美观,襆头之内被加上硬质衬冠。自唐至宋,巾角也转换成花样翻新的帽翅,同时改用硬挺的漆纱当做面料…...- 0

- 0

- 327

-

冠 (日本)

冠(日语:冠/かんむり kanmuri */?)是日本的一种传统帽子,通常由涂漆的黑色丝绸纱布制成。平安时代至明治维新期间的日本成年男子(朝臣、贵族和天皇)会戴上这种帽子。如今,只有皇室和政府官员在极少数场合(例如婚礼和即位礼)会戴上此类帽子,而且戴上日本冠时往往还要身穿束带。 束带 立缨冠(天皇佩戴) 垂文官佩戴) 卷缨冠(武官佩戴)...- 1

- 0

- 105

-

黑笠

朝鲜笠是韩服的一构成部分,是朝鲜王朝已婚男性两班、中人常戴的帽。由马尾、乌纱、竹编成,用于保护发髺。 朝鲜笠分为帽子(모자)和凉太(양태)两部分,覆盖头部的部分称为帽子,覆盖面部部分称为凉太。 朝鲜笠可以分为패랭이、草笠(초립)、黑笠(흑립)、朱笠(주립)、白笠(백립)、玉鹭笠(옥로립)等型,见的是黑笠。朝鲜举行科举考试时,参加考试者都应该戴着黑笠。 不同等级的人,笠的质地与大小、装饰也有严格分别…...- 0

- 0

- 260

-

兵笠

兵笠,又名战笠,是明代汉族及朝鲜民族传统士兵帽饰。本是朝鲜王朝时期下级两班所著,主要集中在今朝鲜半岛西北部地区。直至万历朝鲜战争和1636年丙子胡乱过后,更被传播至朝鲜全国。[1] 这种帽也是明代士兵的帽,原型是宋元时期的军帽。但在剃发易服后在中国被禁只保留在朝鲜。战笠上有不同羽毛与饰巾分别等级。...- 0

- 0

- 57

-

袿衣/杂裾

魏晋南北朝时期,传统的深衣制已不被男子采用,但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装称为袿衣,又称杂裾,与汉代相比,已有较大的差异。比较典型的,是在服装上饰以襳髾。所谓“髾”,是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成,其特点是上宽下尖形如三角,并层层相叠。所谓“襳”,指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长,走起路来,如燕飞舞。到南北朝时,这种服饰又有了变化,去掉了曳地的飘带,而将尖角的…...- 0

- 0

- 77

-

诃子

诃子为汉服内衣之一,流行于中国的五代十国时期。 相传为杨玉环发明。《事物纪源》中载:“贵妃私安禄山,指爪伤胸乳之间,遂作诃子饰之。” 按照现存的五代绘画,如《簪花仕女图》及王处直墓壁画,诃子应为无带的胸衣。...- 0

- 0

- 78

-

玉带

琉璃堂人物图|宋徽宗误题为“韩幌文苑图” 玉带是中国、日本、朝鲜、越南一种官员配饰。它始于唐朝,按《宋史·舆服志》:“其制自唐始,盖以为符契也。其始曰鱼符...因盛以袋,故曰玉带”[1]。玉带在中国至明朝时废除[1],在朝鲜始于新罗,历经高丽朝,至朝鲜王朝时废除,在越南则出现在李朝、陈朝。在日本,至今仍用于一些宫廷或皇室相关仪式,如日本天皇即位及贺茂祭等,仪式人员穿着束…...- 0

- 0

- 95

-

璎珞

璎珞是以珠玉缀成的装饰物。在佛典中,指印度富贵人家佩戴的装饰物,由珠宝、玉石或花等物编缀而成,主要装饰部位在是颈部和臂部。有些将手脚上的装饰珠玉也称为璎珞[1]。 词汇 按照《说文解字》,“賏”和“婴”是指颈饰,“缨”是冠系,指帽带。将“冠”自上而系于颈部,称为“缨”、“缨络”[2][3]。“络”是棉絮。由棉絮相连接,交错在一起,有如网络,引伸出缠绕、笼罩等意思[4]。 在佛典中,则用“缨络”,或…...- 0

- 0

- 102

-

网巾

网巾 网巾是中国明朝、朝鲜半岛朝鲜王朝、越南后黎朝至阮朝、琉球第二尚氏王朝成年男子用以防止头发散乱的一种首服,通常使用丝网编成,以帛作边,内引以小绳,穿过两侧耳边的小环(名曰贯子),并在脑后以及发髻处扎结固定。 明式网巾 传说巾明太祖朱元璋在微服出巡时看见一位道士头上裹着网巾,便问这是何物,道士回答了网巾的作用以及含义:“此曰网巾。裹以头,则万发俱齐。”[1]。朱元璋出于对天下一统含义的满意,回宫…...- 0

- 0

- 225

-

黄袍

黄袍,又称柘袍,是中国,越南帝国,大韩帝国皇帝及皇太子,以及日本天皇专用的黄色袍服,一般为圆领袍。 中国 隋文帝是中国历史上开始穿黄袍的皇帝,《读通鉴论》:“开皇元年,隋主服黄,定黄上服之尊,建为永制。” 黄袍作为皇帝及太子专用服饰始于唐朝,武德年间,唐高祖降旨“禁士庶不得以赤黄为衣服”,令臣民不得僭服黄色,黄袍遂为皇室专用之服,但此规定并没有严格执行,仍有不少士庶穿赤黄色衣服。 后周时,赵匡胤发…...- 0

- 0

- 89

-

襕衫

襕衫又称盘领襕衫,是中国古代的男性服饰。 自唐朝开始就已出现襕衫。 明朝有些士大夫也会穿着襕衫参加科举考试,似乎成了文人的代表。 历史 圆领服饰据说是在南北朝时期由鲜卑人引入。 鲜卑人引入的圆领服饰后来与深衣结合并汉化,最终完全融入汉服系统。 在唐朝、宋朝、明朝,襕衫有了进一步的发展和规范。 唐朝时的襕衫袖子比较窄,而且颜色以红色为主。 到了宋代,襕衫的袖子越来越宽,而且颜色也变成了白色或灰白色。…...- 0

- 0

- 196

-

古代剪刀

古代剪刀的叫法很多,有专门的钉铰为业的钉铰匠。 翦刀-铰(也做动词剪的意思)-交-绞-铰刀-卯切: 《字书》《释名》 [东汉] 190年-210年 关西曰釭,釭,铰也,言有交刃也。其体曰干,言梃干也。其旁曰羽,如鸟羽也。鸟须羽而飞,矢须羽而前也。齐人曰卫,所以导卫矢也。其末曰栝,栝,会也,与弦会也。栝旁曰叉,形似叉也。其受之器以皮曰箙,谓柔服用之也。织竹曰笮,相迫笮之名也。步,人带,以箭叉其中也。…...- 0

- 0

- 1.1k

-

旋裙

宋代流行的一种前后开胯的裙装。特点是前后开胯,以便骑驴。这种旋裙开始流行于京都女妓女,后来又为一般士大夫之家所仿效。有观点认为即是考古报告中的“两片裙”(注意:这里的两片裙不是指俗称“两片式”的双裙头齐胸裙,后者非汉服,详见“双裙头”)。 文献依据 江休复(江邻几)《(嘉祐)杂志》:妇女不服宽裤与襜,制旋裙,必前后开胯,以便乘驴。其风开于都下妓女,而士大夫家反慕效之,曾不知耻。...- 0

- 0

- 61

-

大掖衣

河南信阳长台关1号墓出土瑟漆绘残片彩色摹本。有猜测中间这位楚国男子穿着的即是大掖衣。 别名 缝掖、逢掖、逢腋、冯翼、逢衣 分类 暂不明确。暂定为: 服-体衣-外衣-深衣-袍 特征 类似襌衣,而衣袖宽大,具体结构尚不明确。 流行年代 汉代以前,至少春秋时已有 文物依据 暂无服饰实物出土 定义 一种古代儒生、士庶之服,衣袖宽大,亦称“逢掖”“缝掖”“逢腋”“冯翼”“逢衣”。[1] 逢、大同义。逢亦作缝…...- 0

- 0

- 43

-

红帮裁缝

红帮裁缝简介 红帮裁缝是中国服装制作史上的一个重要群体,起源于清朝末年,以浙江奉化和鄞县的一批裁缝为代表。他们擅长缝制西装,技艺高超,深受社会各界人士的欢迎。红帮裁缝不仅为普通民众制作服装,还为许多政商名流、社会名流提供定制服务。 孙中山先生在辛亥革命后,为了推动中国的民主改革,提倡穿着中山装,红帮裁缝曾经为孙中山缝制了第一套中山装。这标志着红帮裁缝在中华民国时期的服装制作领域中的重要地位。作为宁…...- 1

- 0

- 325

-

金银彩绣

金银彩绣是浙江省宁波市的一项传统刺绣工艺,主要特色为使用金银丝线与其他丝线混合,刺绣于丝绸制品,与朱金木雕、泥金彩漆并称宁波传统工艺“三金”。主要作品包括官服、戏服、室内陈设用品等。 2011年6月,宁波金银彩绣被列入国家级非物质文化遗产...- 0

- 0

- 54

幸运之星正在降临...

点击领取今天的签到奖励!

恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分

我的优惠劵

-

¥优惠劵使用时效:无法使用使用时效:

之前

使用时效:永久有效优惠劵ID:×

没有优惠劵可用!