十二章也称为十二章纹、十二文章。”文”和”章”在古代是两个密切相关但有所区别的词汇。在古代汉语中,“文”通常指的是表面的装饰、纹样或图案,而“章”则是指显著、明显的标志或象征。将这两个词组合在一起,”文章”在古代的语境中通常指的就是衣服上的装饰性图案或纹样。

《尚书·益稷》中,舜帝在和大禹讨论天地之道时说:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫,作会;宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,𫄨绣,以五彩彰施于五色,作服。”上面“予欲观古人之象”句中的“予”,是指传说中继尧为帝的那个有虞氏—虞舜。因此也称“有虞十二章”

在《春秋繁露》一书中,董仲舒提到“天子服有文章”,这表明在天子的服饰上会有特定的纹样,这些纹样不仅仅是装饰,也具有象征和表意的功能。

孔颖达在注释《礼记》称:“夏后氏画之以山,殷人增之以火,周人加龙以为文章。”而带有某种文章的服装,称为章服。提到不同朝代的服饰纹样有所变化,例如夏朝用山纹,商朝增加了火纹,而周朝则加入了龙纹,这些纹样共同构成了所谓的“文章”。这些纹样不仅美化了服装,更重要的是,它们象征着穿着者的地位、权力和美德。

章服,因此指的是那些带有特定纹样的服装,这些服装根据不同的等级和身份,装饰有不同数量和种类的纹样。章服制度在中国古代社会中非常重要,它不仅仅是服饰上的装饰,更是一种身份和地位的标识。通过观察一个人的章服,人们可以判断其社会地位和官职高低。

马王堆汉墓出土T型帛画,右上角可见金乌。

十二章的起源

十二章的起源可以追溯到史前时期,但其作为礼服装饰纹样的体系在周代得到了正式的确立和系统的规范化。周代的礼制对服饰有着严格的规定,十二章作为帝王及贵族礼服上的装饰,不仅具有美观的作用,更重要的是象征着身份和权力。

这种制度在后来的历朝历代中得到了继承和发展,虽然具体的纹样细节和搭配可能有所改变,但其核心象征意义保持不变。十二章作为服章制度的组成部分,一直延续至袁世凯在1915年短暂复辟帝制时期。

中华民国北洋政府时期的国徽设计也受到了十二章的影响,国徽中央的十二章图案象征着中华民族的传统文化和历史传承。国徽的设计反映了北洋政府在文化传承与现代国家象征之间的努力与探索。这种设计在历史上是独一无二的,也体现了那个特殊时期的文化和政治背景。

十二章纹样意义

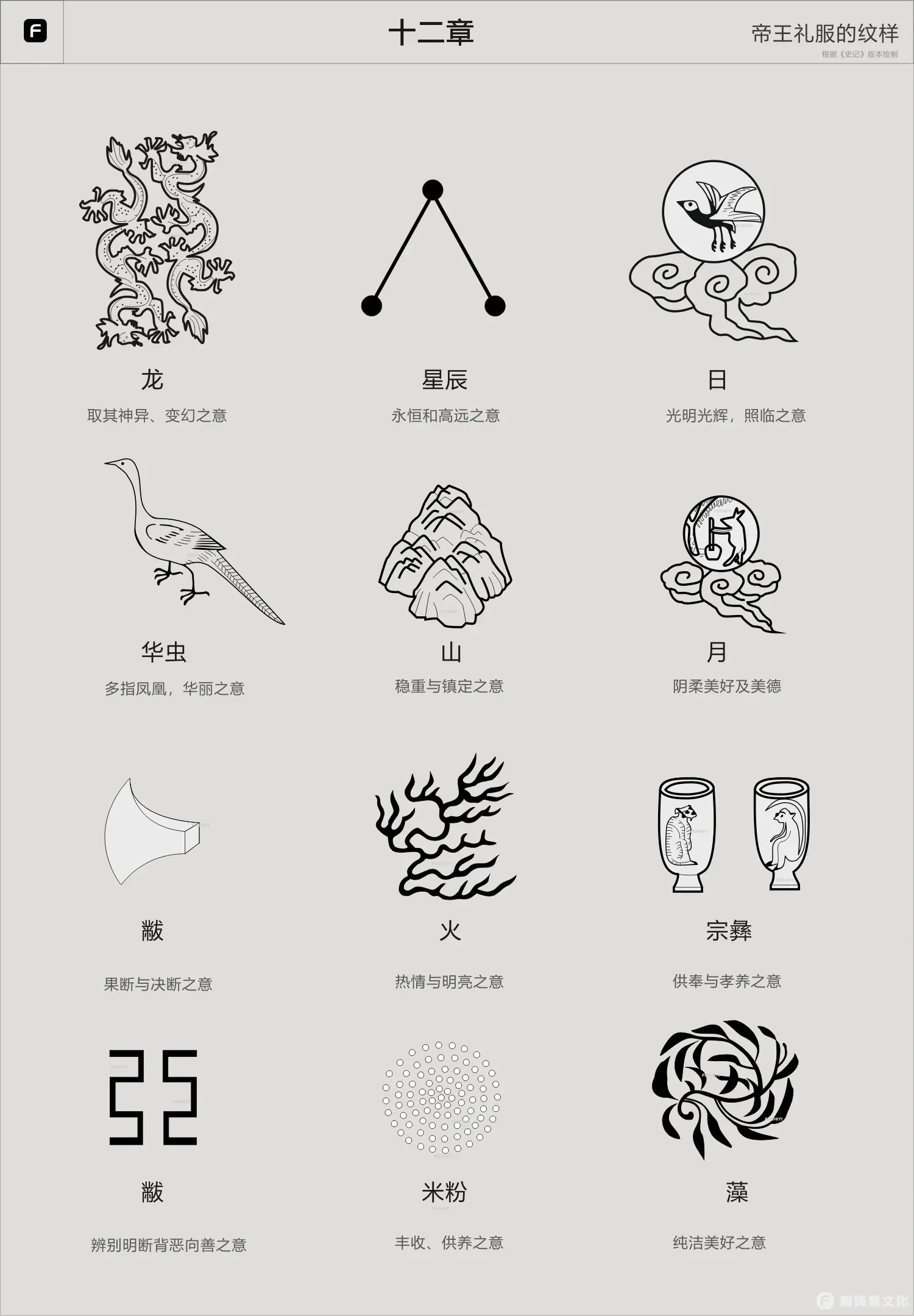

十二章纹必须要有“日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼fǔ、黻fú”这是十二种图案,缺一不可,但至于怎么设计和排列则无硬性规定。

十二章内涵丰富:日、月、星辰,取其照临之意;山,取其稳重、镇定之意;龙,取其神异、变幻之意;华虫,羽毛五色,甚美,取其有文彩之意;宗彝,取供奉、孝养之意;藻,取其洁净之意;火,取其明亮之意;粉米,取有所养之意;黼,取割断、果断之意;黻,取其辨别、明察、背恶向善之意。

日、月、星辰:象征光明和普照一切,代表着帝王的光辉普照四方,如同日月星辰照亮世界。

日即太阳,汉代以来的图案中常绘有三足乌鸦,取材于“日中有乌”、“后羿射日”等神话。

三足乌亦称赤乌,中国神话中其形象是一只黑乌鸦蹲居在金光闪烁的红日中央因而常称为金乌,主要是侍奉西王母[1],是汉族神话中太阳之灵。神话中说,太阳裡有三足乌鸦[2],古代人们就把金乌作为太阳的别名。在中国出土的文物中其中有女娲和伏羲各捧著一颗太阳的壁画。

传说三足乌为日之精,居日中[3],形态为三足乌鸦,共有十只。它们住在东方大海扶桑树上,轮流由它们的母亲——羲和驾车从扶桑升起,途径曲阿山、曾泉、桑野、隅中、昆吾山、鸟次山、悲谷、女纪、渊虞、连石山、悲泉、虞渊。后来金乌作乱,同时十个一起上天,使大地被烤焦[4],被后羿用神箭射下九只,只剩下一只[5]。

清朝太监安德海最后一次出京采办,漕船上用的即是三足乌纛旗,夸耀他为西太后慈禧的宠宦;三足乌也是高句丽最高权力的象征。三足乌亦是扶余和汉民族的图腾之一。

月即月亮,汉代以来的图案中常绘有蟾蜍或白兔,取材于“嫦娥奔月”等神话。

星辰:即星宿,通常以若干小圆圈表示星星,之间以直线相连,组成星宿图案。

山:象征稳重和镇定,代表着帝王如同山岳一般坚定不移,稳重可靠。

龙:象征神异和变幻无常,龙在中国传统文化中是吉祥和权力的象征,代表着帝王的神圣和不可预测性。

华虫:通常指凤凰,象征美丽和文采,华虫羽毛五彩缤纷,代表皇后的美德和美丽。

宗彝:指古代的酒器,象征供奉和孝养,代表着对祖先的尊敬和孝顺。

藻:象征清洁和纯洁,藻类植物通常清洁美丽,代表着品德的高洁。

火:象征明亮和热情,火的光芒代表着热情和光明,象征着帝王的热心肠。

粉米:象征丰收和富足,粉和米是主食,代表着国家的繁荣和人民的温饱。

黼(fǔ):象征割断和果断,古代的斧头图案,代表着决断力和权威。

黻(fú):象征辨别和明察,古代的弓袋图案,代表着辨别是非、明察秋毫的能力,以及摒弃恶行、追求善良的决心。

十二章的演变

十二章作为最高等级的章服,代表着帝王的至高无上的地位和权力。根据不同朝代的服制规定,十二章以下是按官员品级递减的章服制度,其中包括九章、七章、五章和三章等不同等级。

例如,在明代,服饰制度规定非常严格,按照品级的不同,章服的章数也有明确的区分:

明朝时期十二章

-

- 天子:身着绘有十二章的服饰,象征着帝王的最高权威和德行。

- 皇太子、亲王、世子:穿戴绘有九章的服饰,章数少于天子,但仍然属于高贵的级别。

- 更低级别的贵族和官员则会根据其品级穿戴七章、五章或三章的服饰。

清朝时期十二章

纹样:清朝的十二章纹在图案细节上有所创新,例如龙的形态更加生动,华虫的图案更加细腻,使得整体纹样更加精美和符合清代的审美。

排列方式:清朝对十二章纹在服饰上的排列方式进行了调整,使之更加对称和协调。例如,日、月图案通常被安排在衣服的肩部,星辰则可能出现在衣领附近,而其他章纹则分布在衣身的前后。

象征意义:虽然十二章纹的基本象征意义保持不变,但清朝可能根据自身的统治理念和文化特点,对某些纹样的象征意义进行了微调。

使用范围:清朝扩大了十二章纹的使用范围,除了皇帝的服饰,皇后、亲王、郡王以及其他高级官员的礼服上也可能出现不同组合的十二章纹。

工艺提升:清朝在织造和刺绣工艺上达到了高峰,十二章纹的细节和质感因此在清代服饰上得到了更好的展现。

对周边国家的影响

中华民国北洋政府时期之十二章国徽,即系采用十二章之设计。 中华民国国民政府时期所镌刻之中华民国国玺,包含中华民国之玺、荣典之玺,玺钮上亦均刻有十二章纹样。

受十二章影响设计的中华民国十二章国徽

李氏朝鲜衣冠学习明制,国王著九章冕服,即:“上衣青色,装饰五章,龙在两肩,山在背部,火、华虫和宗彜在两袖,此三章每袖自上而下各三;下裳𫄸色,装饰四章,藻、粉米、黼、黻,每章各二”,另有大带、蔽膝、佩、绶等配件;王世子著七章冕服。光武改革后,成立大韩帝国,皇帝冕服亦改做最高等级的十二章冕服。

日本从唐朝引进十二章纹制,文武天皇发布的《大宝律令》规定,天皇在正式场合著十二章冕服“衮龙御衣”。732年,冕服上衣饰日、月、七星、山、火、龙、华虫,下裳饰藻、粉米、斧、黻。

日本孝明天皇衮衣上的十二章纹样

古籍记载

《后汉书》 [南北朝] 420年-445年

《志》《舆服下》

上古穴居而野处,衣毛而冒皮,未有制度。后世圣人易之以丝麻,观翬翟之文,荣华之色,乃染帛以效之,始作五采,成以为服。见鸟兽有冠角签胡之制,遂作冠冕缨蕤,以为首饰。凡十二章。故《易》曰:“庖牺氏之王天下也,仰观象于天,俯观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”黄帝尧舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾巛。乾巛有文,故上衣玄,下裳黄。日月星辰,山龙华虫,作缋宗彝,藻火粉米,黼黻絺绣,以五采章施于五色作服。天子备章,公自山以下,侯伯自华虫以下,子男自藻火以下,卿大夫自粉米以下。至周而变之,以三辰为旗旗。王祭上帝,则大裘而冕;公侯卿大夫之服用九章以下。秦以战国即天子位,灭去礼学,郊祀之服皆以袀玄。汉承秦故。至世祖践祚,都于土中,始修三雍,正兆七郊。显宗遂就大业,初服旒冕,衣裳文章,赤舄絇屦,以祠天地,养三老五更于三雍,于时致治平矣。

天子、三公、九卿、特进侯、侍祠侯,祀天地明堂,皆冠旒冕,衣裳玄上纁下。乘舆备文,日月星辰十二章,三公、诸侯用山龙九章,九卿以下用华虫七章,皆备五采,大佩,赤舄絇履,以承大祭。百官执事者,冠长冠,皆祗服。五狱、四渎、山川、宗庙、社稷诸沾秩祠,皆袀玄长冠,五郊各如方色云。百官不执事,各服常冠袀玄以从。

《通典》 [唐] 801年 杜佑著

《礼十七》《冕》

大唐依周礼,制天子之六冕,有大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕。大裘冕,无旒,广八寸,长一尺六寸,玄表纁里,以下广狭准此。金饰,玉簪导,释名云:“簪,建也,所以建冠于后也。亦谓之笄,所以拘冠使不坠也。导以擽鬓,使入巾帻之中。”以组为缨,色如其绶。祀天神地祇服之。衮冕,加金饰。垂白珠十有二旒,以组为缨,色如其绶,黈纩充耳,玉簪导,诸祭祀及践祚、享庙、遣上将、征还、饮至、加元服、元日受朝等服之。鷩冕,有事远主服之。按周礼,远主谓先公。毳冕,祭海岳服之。绣冕,祭社稷、帝社服之。玄冕,蜡百神、朝日夕月服之。自衮冕以下,旒数并依周礼。皇太子衮冕,白珠九旒。诸臣衮冕,青珠九旒,青纩充耳,簪导,第一品服之。鷩冕七旒,第二品服之。毳冕五旒,第三品服之。绣冕四旒,第四品服之。玄冕三旒,第五品服之。龙朔二年九月,司礼少常伯孙茂道奏称:“准令诸臣九章服,君臣服冕,章数虽殊,饰龙名衮,尊卑相乱。今请诸臣九章衣以云及麟代龙,升山为上,仍改冕名。”当时纷议不定。至仪凤二年十一月,太常博士苏知机上言曰:“去龙朔中,孙茂道奏请诸臣九章服,当时竟未施行。今请制大明冕十二章,乘舆服之,加日、月、星辰、龙、虎、山、火、麟、凤、玄龟、云、水等象。鷩冕八章,三公服之。毳冕六章,三品服之。绣冕四章,五品服之。”诏下有司详议,崇文馆学士杨炯奏曰:“谨按虞书:‘予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫作绘,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻絺绣。’由此言之,则其所从来者尚矣。逮及有周,乃以日月星辰为旌旗之饰,又登龙于山,登火于宗彝,于是制衮冕以祀先王也。九章者,法阳数也。以龙为首章者,衮者卷也,龙德神异,应变潜见,表圣王深沈远智,卷舒神化也。又制鷩冕以祭先公也,鷩者雉也,有耿介之志,表公有贤才,能守耿介之节也。夫以周公之多才也,故化定制礼,功成作乐。夫以孔宣之将圣也,故行夏之时,服周之冕。先王以法服,乃此之自出也;天下之能事,于是乎毕矣。今苏知机‘请制大明冕十二章乘舆服之’者。谨按,日月星辰者,已施于旌旗矣;龙虎山火者,又不逾于古矣。而云麟凤有四灵之名,玄龟有负图之应,云有纪官之号,水有盛德之祥,此盖别表休徵,终是无逾比象。然则皇王受命,天地兴符,仰观则璧合珠连,俯察则银黄玉紫,此固不可毕陈于法服也。若夫礼唯从俗,则命为制,令为诏,乃秦皇之故事,犹可以适于今矣。若夫义取随时,则出称警,入称跸,乃汉国之旧仪,犹可以行于代矣。亦何取于变周公之轨物,改尼父之法度者哉!”由是竟寝知机所请。

《礼二十一》《君臣服章制度》

黄帝、尧、舜垂衣裳,盖取诸乾坤,故衣玄而裳黄。旁观翬翟草木之华,乃染五色,始为文章以表贵贱,而天下理。虞书曰:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫作缋,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻絺绣。”备十二章。玄衣绣裳,上六章在衣,下六章在裳。上画下绣。

后汉光武践祚,始修郊祀。天子冕服,从欧阳氏说。三公、九卿、特进侯、朝侯、侍祠侯,从夏侯氏说。祀天地明堂,皆冠旒冕,衣裳皆玄上纁下,一服而已。明帝永平中,议乘舆备文,日月十二章,刺绣文。东观书曰:“永平二年正月,公卿议春南北郊,东平王苍议曰:‘高皇帝始受命创业,制长冠以入宗庙。光武受命中兴,建明堂,立辟雍。陛下以圣明奉遵,以礼服龙衮,祭五帝。礼阙乐崩,久无祭天地冕服之制。接尊事神,洁斋盛服,敬之至也。日月星辰,山龙华藻,天王衮冕十有二旒,以则天数;旗有龙章日月,以备其文。’”三公、诸侯用山龙九章,九卿以下用华虫七章,皆备五采,大佩,赤舄絇履,以承大祭。百官执事者,冠长冠,皆祗服。五岳、四渎、山川、宗庙、社稷诸沾秩祠,皆袀玄服,绛缘领袖为中衣,绛葱陉,示其赤心奉神也。其五郊迎气,衣帻葱陉各如方色云。百官不执事者,各服长冠袀玄以从。大射礼于辟雍,公卿诸侯大夫行礼者,冠委貌,衣玄端素裳。郑玄曰:“端者取其正也。”郑众曰:“衣襦裳者为端。”执事者冠布弁,衣缁麻衣,皂领袖,下素裳。若冠通天冠,服衣深衣制,有袍,随五时色。梁刘昭曰:“袍者,或曰周公抱成王宴居,故施袍。‘孔子衣逢掖之衣。’逢掖其袖,合而逢大之,近今袍者也。今下至践更小史,皆通制袍,单衣,皂缘领袖中衣,为朝服云。”

晋因不改。大祭祀,衣皂上绛下,前三幅,后四幅,衣画而裳绣,日月星辰凡十二章。素带广四寸,朱里,以朱缘裨饰其侧。中衣以绛缘领袖。赤皮为韍,绛葱陉,赤舄。未加元服则皂纱袍,绛缘中衣,绛葱陉,黑舄。又朝服,通天冠,绛纱袍,皂缘中衣。拜陵则黑介帻,单衣。杂服有青赤黄白黑五色纱袍。其武弁,素服单衣。公卿助祭郊庙,王公山龙以下九章,卿华虫以下七章。其缁布冠,衣黑而裳素,中衣以皂缘领袖。葱褶之制,未详所起,近代车驾亲戎、中外戒严服之。无定色,冠黑帽,缀黑标,标以缯为之,长四寸,广一寸,腰有络带以代鞶革。中官紫标,外官绛标。又有纂严戎服而不缀标,行留文武悉同。

梁因制平天冠服,衣画而裳绣,十二章。素带朱里,以朱缘裨饰其侧。更名赤皮韍为饥。或云饥之名,其来已久。馀同旧法。又有通天冠服,绛纱袍,皂缘中衣,黑舄,是为朝服,元正贺毕,还储更衣,出所服也。其释奠先圣,则皂纱袍,绛缘中衣,绛葱陉,黑舄。拜陵则笺布单衣。又有白帢单衣,以代古之疑縗。

后周设司服之官,掌皇帝十二服。祀昊天上帝,则苍衣;五方上帝,各随方色;朝日用青衣;祭皇地祇用黄衣;夕月用素衣;神州、社稷用玄衣;享先皇、加元服、纳后、朝诸侯则象衣:十二章。享诸先帝、食三老五更、耕籍等,自龙以下,九章。祀星辰、视朔、大射、飨群臣等,八章。群祀、临太学、入道法门、燕射、养庶老、适诸侯家,七章。其九章以下,衣重;衮、山、鷩,裳重黼黻:俱十有二等。通以升龙为领褾。巡兵即戎,则关韦为衣裳。田猎则皮弁,白布衣而素裳也。

显庆元年,修礼官臣无忌、志宁、敬宗等言:“准武德初撰衣服令,乘舆祀天地,服大裘冕,无旒。臣勘前件令,是武德初撰,虽凭周礼,理极未安。谨按郊特牲云:‘周之始郊,日以至。’‘被衮以象天,戴冕藻十有二旒,则天数也’。而此二礼,俱说周郊,衮与大裘,事乃有异。按月令:‘孟冬,天子始裘。’明以御寒,理非当暑。若启蛰祈谷,冬至报天,行事服裘,义归通允。至于季夏迎气,龙见而雩,炎炽方盛,如何可服?谨寻历代,唯服衮章,与郊特牲义旨相协。周迁舆服志云:‘汉明帝永平二年,诏采周官、礼记,始制祀天地服,唯天子备十二章。’沈约宋书志云:‘魏晋郊天,亦皆服衮。’宋、魏、周、齐、隋礼令,祭服悉同。斯则百王通典,炎凉无妨,复与礼经,事无乖舛。今请宪章故实,郊祭天地,皆服衮冕,其大裘请停,仍改礼令。又检新礼,皇帝祭社稷绣冕,四旒,衣三章。祭日月服玄冕,三旒,衣无章。谨按令文,是四品五品之服,此三公亚献,皆服衮衣,孤卿助祭,服毳及鷩,斯乃乘舆章数,同于大夫,君少臣多,殊为不可。据周礼云:‘祀昊天上帝则服大裘而冕,五帝亦如之。享先王则衮冕,享先公则鷩冕,祀四望山川则毳冕,祭社稷五祀则絺冕,诸小祀则玄冕。’又云:‘公侯伯子男孤卿大夫之服,衮冕以下,皆如王之服。’所以三礼义宗,遂有二释。一云公卿大夫助祭之日,所著之服,降王一等。又云悉与王同。求其折衷,俱未通允。但名位不同,礼亦异数。天子以十二为节,义在法天,岂有四旒三章,翻为御服?若诸臣助祭,冕与王同,便是贵贱无分,君臣不别。如其降王一等,则王著玄冕之时,群臣次服爵弁,既屈天子,又贬公卿。周礼此文,久不施用。是故汉魏以降,相承旧事,皆服衮冕。今新礼亲祭日月,乃服五品之服,唯临事施行,极不稳便。请遵历代故实,诸祭并用衮冕。”制可之。

《礼六十八》《君臣冕服冠衣制度》

衮冕,垂白珠,十有二旒,令云:“以组为缨,色如其绶。”黈纩充耳,玉簪导。玄衣纁裳,十二章。令云:“八章在衣,日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝;四章在裳,藻、粉米、黼、黻。衣褾领为升龙,皆织成为之。龙山以下,每章一行,重以为等,每行十二也。”白纱中单。令云:“黻领,青褾、耻、裾,黻加龙山火三章。毳冕以上山火二章,绣冕山一章,玄冕无章。”革带、大带、剑、玉佩、绶、陉与上同。舄加金饰。享庙、谒庙及朝遣上将、征还、饮至、践阼、加元服、纳后、元日受朝及临轩册拜王公则服之。

《礼八十二》《临轩行事》

其日,诸卫勒所部屯门列黄麾仗如常。群官依时刻集朝堂,俱就次各服其服,通事舍人引就朝堂前位。侍中版奏:“请中严。”太乐令、鼓吹令帅工人入就位。奉礼郎设罍洗于阼阶东南,罍在洗东,加勺审,篚在洗西,南肆,实巾加审。尚舍奉御设席于东房内,近西,又张帷于东序外。殿中监陈衮服于东房内席上,东领。玄衣纁裳十二章。八章在衣,日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝。四章在裳,藻、粉米、黼、黻。白纱中单,黼领,青褾、耻、裾。革带,玉钩寕,大带,青带朱里,纰其外,上以朱,下以绿,纽约用组。朱韍三章,龙、山、火。鹿卢玉具剑,火珠镖首,白玉双佩,玄组,大双绶,六彩,玄、黄、赤、白、缥、绿,纯玄质,长二丈四尺,五百首,广一尺。小双绶,长二尺六寸,色同大绶而首半之,闲施二玉环。朱陉,赤舄金饰。缋纚、玉簪及栉三物同箱,在服南,北向。尚舍奉御设莞筵一,纷纯,加藻席缋纯,加次席黼纯,又在南。尚食奉御实醴樽于东序外帷内,坫在樽北,实角觯柶各一,加审。馔陈于樽西,笾豆各十二,俎三,在笾豆北。设罍洗于樽东,罍在洗西,加勺审,篚在洗东,北肆,实巾加审。执罍樽笾豆及在庭罍篚者,并绛公服立于其所。衮冕垂白珠十二旒,以组为缨,色同其绶,黈纩充耳,玉导,置于箱。太常博士一人立于西阶下近西,东面。诸侍卫之官各服其器服,俱诣閤奉迎。典仪帅赞者先入就位,通事舍人各引群官入就位。太常博士引太常卿升西阶,立于西房外,当户北向。侍中版奏:“外办。”

《孝经注疏》[北宋 (960年 – 1127年)]

《卿大夫章》

“非先王之法服不敢服,服者,身之表也。先王制五服,各有等差。言卿大夫遵守礼法,不敢僭上逼下。非先王之法言不敢道,非先王之德行不敢行。法言,谓礼法之言。德行,谓道德之行。若言非法,行非德,则亏孝道,故不敢也。是故非法不言,非道不行。言必守法,行必遵道。口无择言,身无择行。言行皆遵法道,所以无可择也。言满天下无口过,行满天下无怨恶。礼法之言,焉。有口过。道德之行,自无怨恶。三者备矣,然后能守其宗庙。三者,服、言、行也。礼:卿大夫立三庙,以奉先祖。言能备此三者,则能长守宗庙之祀。盖卿大夫之孝也。

【疏】非先王至孝也。○正义曰:夫子述诸侯行孝之事终毕,次明卿大夫之行孝也。言大夫委质事君,学以从政,立朝则接对宾客,出聘则将命他邦。服饰、言、行,须遵礼典。非先王礼法之衣服,则不敢服之于身。若非先王礼法之言辞,则不敢道之于口。若非先王道德之景行,亦不敢行之于身。就此三事之中,言行尤须重慎。是故非礼法则不言,非道德则不行。所以口无可择之言,身无可择之行也。使言满天下无口过,行满天下无怨恶。服饰、言、行三者无亏,然后乃能守其先祖之宗庙。盖是卿大夫之行孝也。《援神契》云:“卿大夫行孝曰誉,盖以声誉为义。”谓言行布满天下,能无怨恶,遐迩称誉,是荣亲也。旧说云:“天子、诸侯。各有卿大夫。”此章既云言行满于天下,又引《诗》云:“夙夜匪懈,以事一人”,是举天子卿大夫也。天子卿大夫尚尔,则诸侯卿大夫可知也。○注服者至逼下。○正义曰:“服者,身之表也”者,此依孔传也。《左传》曰:“衣,身之章也。”彼注云“章贵贱”,言服饰所以章其贵贱,章则表之义也。云“先王制五服,各有等差”者,案《尚书·皐陶篇》曰:“天命有德,五服五章哉。”孔传云:“五服:天子、诸侯、卿、大夫、士之服也。”尊卑采章各异,是有等差也。云“言卿大夫遵守礼法,不敢僭上逼下”者,“僭上”谓服饰过制,僭拟于上也;“逼下”谓服饰俭固,逼迫于下也。卿大夫言必守法,行必遵德,服饰须合礼度,无宜僭逼。故刘炫引《礼》证之曰“君子上不僭上,下不逼下”是也。又案《尚书·益稷篇》称命禹曰:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫作会,宗彝、藻、火、粉、米、黼、黻絺绣,以五采章施于五色,作服,汝明。”孔传曰:“天子服曰、月而下,诸侯自龙衮而下,至黼、黻,七服藻、火,大夫加粉、米。上得兼下,下不得僭上此古之天子冕服十二章,以日、月、星辰及山、龙、华虫六章画于衣。衣法于天,画之为阳也。以藻、火、粉、米、黼、黻六章绣之于裳。裳法于地,绣之为阴也。日、月、星辰,取照临于下;山取兴云致雨,龙取变化无穷;华虫谓雉,取耿介;藻取文章,火取炎上以助其德;粉取洁白,米取能养;黼取断割,黻取背恶乡善:皆为百王之明戒,以益其德。诸侯自龙衮而下八章也,四章画于衣,四章绣于裳。大夫藻、火、粉、米四章也,二章画于衣,二章绣于裳孔安国盖约夏、殷章服为说周制,则天子冕服九章,象阳之数极也。案郑注《周礼·司服》称,至周而以日、月、星辰画于旌旗,所谓“三辰旗旗,昭其明也”。又云:“登龙于山,登火于宗彝,尊其神明也。”古文以山为九章之首,火在宗彝之下。周制以龙为九章之首,火在宗彝之上。是登龙于山,登火于宗彝也。又案《司服》云:“王祀昊天上帝则服大裘而冕,祀五帝亦如之,享先王则衮冕,享先公、飨、射则鷩冕,祀四望山川则毳冕,祭社稷、五祀则絺冕,羣小祀则玄冕。”而冕服九章也。又案郑注:“九章:初一曰龙、次二曰山、次三曰华虫、次四曰火、次五曰宗彝,皆画以为缋;次六曰藻、次七曰粉米、次八曰黼、次九曰黻,皆絺以为绣,则衮之衣五章,裳四章,凡九也。鷩画以雉,谓华虫也。其衣三章,裳四章,凡七章。毳画虎蜼,谓宗彝也。其衣三章,裳二章,凡五也。絺刺粉米,无画也。其衣一章,裳二章,凡三也。玄者衣无衣,裳刺黻而已,是以谓玄焉。凡冕服皆玄衣纁裳。”又案《司服》:“公之服自衮冕而下,如王之服;侯伯之服自鷩冕而下;子男之服自毳冕而下;卿大夫之服自玄冕而下;士之服自皮弁而下,如大夫之服。”则周自公侯伯子男,其服之章数又与古之象服差矣。○注法言至敢也。○正义曰:“法言,谓礼法之言”者,此则《论语》云“非礼勿言”是也。云“德行,谓道德之行”者,即《论语》云“志于道,据于德”是也。“若言非法,行非德”者,即《王制》云“言伪而辩,行伪而坚”是也。云“则亏孝道,故不敢也”者,释所以不敢之意也。○注言必至遵道。○正义曰:此依正义,释“非法不言,非道不行”也。○注言行至择也。○正义曰:言不守礼法,行不遵道德,皆已而法之。经言“无择”,谓令言行无可择也。○注礼法至怨恶。○正义曰:口有过恶者,以言之非礼法;行有怨恶者,以所行非道德也。若言必守法,行必遵道,则口无过怨,恶无从而生。○注三者至之祀。○正义曰:云“三者,服、言、行者”也。此谓法服、法言、德行也。然言之与行,君子所最谨。出已加人,发迩见远,出言不善,千里违之。其行不善,谴辱斯及。故首章一叙不毁而再叙立身,此章一举法服而三复言行也。则知表身者以言行,不亏不毁犹易,立身难备也。皇侃云:“初陈教本,故举三事。服在身外可见,不假多戒;言行出于内府难明,必须备言。最于后结,宜应揔言。”谓人相见,先观容饰,次交言辞,后谓德行,故言三者以服为先,德行为后也。云“礼:卿大夫立三庙”者,义见末章。云“以奉先祖”者,谓奉事其祖考也。云“言能备此三者,则能长守宗庙之祀”者,谓卿大夫若能备服饰、言、行,故能守宗庙也。

《太平御览》 [北宋] 977年-984年

《服章部六》《衣》

董巴《汉与服志》曰:上古穴居衣毛,未有制度。后世圣人易之以丝麻,观翚翟之文,荣华之色,乃染帛以效之,始作五彩,成以为服,凡十二章。

《服章部七》《衮衣》

董巴《汉与服志》曰:上古衣毛而冒皮,后世圣人易之以丝麻。观翚翟之文、荣华之色,乃染帛以效之,始作五彩,成以为服。黄帝尧舜垂衣裳,盖取诸乾坤有文,故上衣玄而下裳黄。秦以战国即天子位,灭去礼学,郊祀之服皆以初玄。汉承掌故,至显示初服冕旒衣章以祀天地。养三老五更于三雍,三公九卿郊祀天地明堂,皆冠冕垂旒,衣裳玄上纁下,乘由备文日月星辰十二章,三公诸侯用山龙九章,九卿以下用华虫七章,皆五彩衣裳。乘与,刺史、公候、九卿己下皆织成,陈留襄邑献之。

声明:服饰易汉服所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。为了能让本站持续长久的更新下去,大家可以赞助一下本站。