-

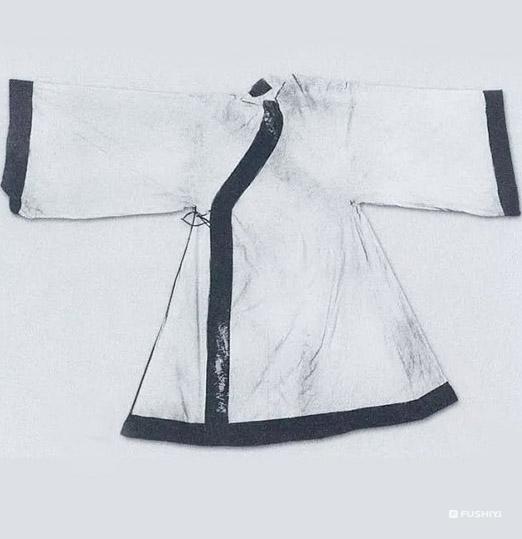

皂衫、皁衫

皂衫 1.亦作"皁衫"。 2.黑色短袖单衣。 古文记载 《太平御览·帽》 [北宋] 977年-984年 《唐书》曰:代宗时禁民皂衫衍鼹帽,以异官健 《太平广记·阎敬立》 [北宋] 977年-984年 兴元元年,朱泚乱长安。有阎敬立为段秀实告密使。潜途出凤翔山,夜欲抵太平馆。其馆移十里,旧馆无人已久,敬立误入之,但讶莱芜鲠涩。即有二皂衫人迎门而拜,控辔至厅。即问此馆何以寂寞如是,…...- 0

- 0

- 187

-

程子衣

这种形式与元代以来的辫线袄近似,明朝起初称为“曳撒”,是君臣外出乘马时所穿的袍式,后来明代士大夫日常也穿这种形式的服装,称其为“程子衣”。它的特点是大襟、右衽、斜领、袖子宽松,前襟的腰部有接缝,下面打满褶裥。...- 0

- 0

- 242

-

程子冠

程子冠,原称方山巾,又称程子巾,是汉服、朝鲜民族传统男装帽。方山巾最迟见于五代,至宋代时相传理学家程颐、程颢常戴这种巾,故又称程子巾、程子冠。程子巾其制系沿袭宋代之桶形的东坡巾而略加改易。主要用马尾毛编织,在朝鲜王朝是两班燕居时戴的帽。...- 2

- 0

- 107

-

庄子巾

庄子巾:亦称冲和巾,南华巾。传说是南华真人庄子所制。估计此巾出现的年代比较早。该巾下面为方形,上部为三角形,状如屋顶。也有帽前正面镶白玉,名为帽正,其一可以知道帽子是否戴正;其二代表了道教徒行为要端正的意思。因为庄子巾类似古儒巾,佩戴此巾,颇象南华真人一样无拘无束,自有出尘之表。 ★ 男女合带 ★ 帽子若太松或当武术表演时, 飘带可打结收紧 ★ 帽子正中岫玉...- 0

- 0

- 604

-

翟衣

翟衣简介 翟衣是中国古代后妃命妇的最高级别的礼服,后来传至朝鲜半岛、越南、琉球。中国宋代及之前的翟衣包括“袆翟、揄翟、阙翟”三种,合称“三翟”,与男子礼服的“六冕”相对应。 清朝废除汉族衣冠,翟衣也全部被废除。 翟衣服制 翟衣是古代贵族女性大礼服的统称,包括祎衣、褕翟、阙翟三种,也称“三翟”。历代虽有变化,但大同小异。翟衣为上下连裳的深衣制,衣料为蚕丝织成的锦或罗,皆以素纱为里,阙翟赤,褕翟青,袆…...- 0

- 0

- 3.1k

-

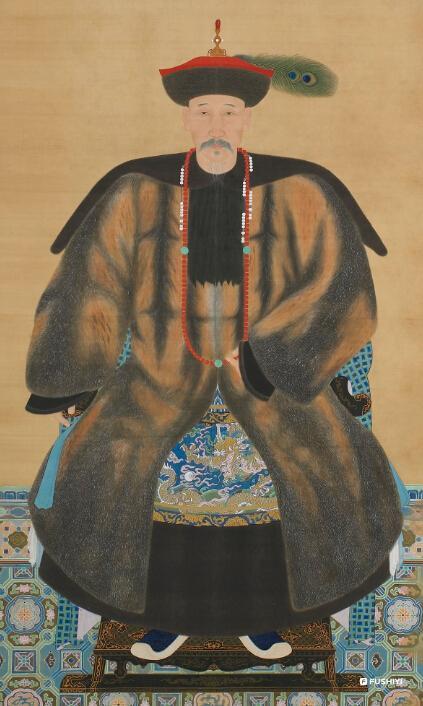

端罩

什么是端罩 端罩属于官服,满语成为“打呼”,意为皮毛向外的裘皮衣服,对襟,圆领,平袖,左右垂带,身长至膝盖处。 端罩的穿法 端罩在清代服饰制度中,是一种皇帝、诸王、高级官员等人在冬季时替代衮服、补服套穿在礼服、吉服等外。 端罩的等级制度 端罩为高级宗室(入八分公)、高级文官(从三品及以上)、高级武官(从二品及以上)和皇帝近臣(翰林、詹事、科道等)以及皇帝侍卫(一、二、三等和蓝翎)才可…...- 0

- 0

- 138

-

凤冠的历史及演变

凤冠起源于隋唐时期,其设计灵感来源于凤凰,象征着尊贵和吉祥。在古代中国,凤凰被认为是百鸟之王,代表着女性的高尚和美丽。凤冠通常由金、银等贵重金属制成,并镶嵌有宝石、珍珠等珍贵材料,展现出极高的工艺水平。 到了宋朝和明朝时期,凤冠的使用更加普遍,尤其在明朝,对于命妇(官员的妻子)所戴的凤冠有了详细的规定。这些规定不仅涉及到凤冠的尺寸、材料,还包括了佩戴的场合和礼仪,体现了严格的等级制度和礼仪规范。在…...- 1

- 0

- 13.5k

-

明朝六合一统帽

明朝六合一统帽 明朝洪武皇帝发明的六合一统帽,比六合一统帽高一些。 传统上,它分为六个部分,分别象征天、地、四方,以象征中国的统一。 瓜皮帽比六合一统帽短,更像无边便帽。它也是一种受满族影响明显的头饰。 款式和材质 瓜皮帽可分为六段或八段。它们没有帽檐,可能带有竹子骨以保持其形状。瓜皮帽传统上是用黑丝、羊毛、纱布或锦缎制成的,但可以是多色的。在缝间稍饰以玉,系齐民之服。在当时南方百姓冬天都戴此帽。…...- 2

- 0

- 300

-

什么是命妇

命妇的定义 命妇是指君主或国家对于女性进行册封,赐予封号、爵位或封地的一种制度。在中国的历史上,守寡的命妇如果选择改嫁,会被褫夺命妇的资格,这反映了古代社会对女性贞节的重视。而在朝鲜王朝,这一规定更为严格,守寡的命妇若改嫁,不仅会失去命妇的身份,甚至会被贬为贱民,这体现了朝鲜王朝对儒家传统道德的坚守。命妇制度是中国古代社会特有的一种社会制度,它体现了古代社会对女性地位和身份的认可与规范。命妇制度始…...- 1

- 0

- 187

-

古希腊-Ampechone

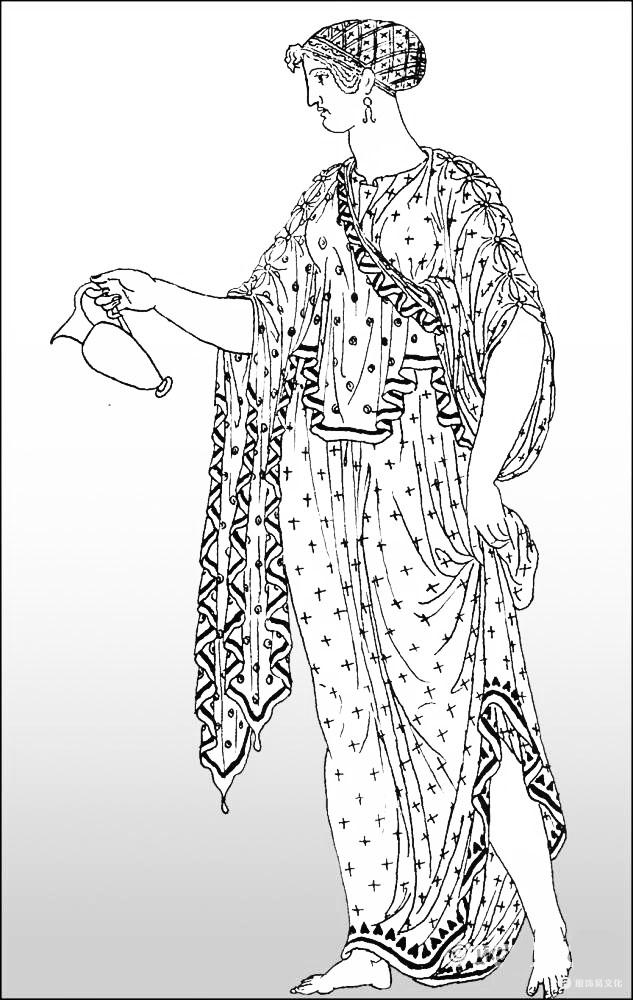

Ampechone (ἀμπεχόνη, ἀμπέχονον, ἀμπεχόνιον) 是一种妇女戴在长袍或内衣外面的披肩或围巾 身着 Ampechonion 和无袖希顿的希腊妇女...- 0

- 0

- 46

-

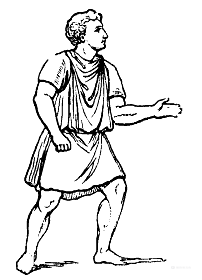

古希腊-Βirrus

一种配有兜帽的斗篷或斗篷;恶劣天气时穿的厚重、粗糙的衣服。 (Burmann,Anth. Lat. ii. p. 407;Cod. Theod. 14.10, 1.)它的材料很硬(birrum rigentem -- flutem lacernam, Sulp. Sev. Dial. 1.14),通常有一个长的小睡羊毛,有时是海狸(Claud. Epigr. 42)。该词用作lacerna (Sc…...- 0

- 0

- 57

-

古希腊-Chlaina,Ephaptis

Chlaina,Ephaptis 斗篷,斗篷,由一块粗糙、毛茸茸的羊毛布组成,双层或单层磨损,紫色的。它还可以用作睡觉时的毯子 乔治·奥滕里思。《学校和学院荷马词典》。纽约。哈珀兄弟出版社。1891 年。...- 0

- 0

- 60

-

总

总,束发也,垂后为饰。 右正服、加服缞裳三升,义服三升半。冠同六升,右缝,通屈一条绳为武,垂下为缨,冠外縪。凡服:上曰缞,下曰裳。布八十缕为升。外縪者,冠前后屈而出于武,外厌缝之。妇人之缞连裳,以六升布为总。总,束发也。童子亦连裳。 《通典》[唐] 801年杜佑着 《三礼图》宋 即帻巾,髻笼也...- 0

- 0

- 67

-

唐朝缞冠

右正服、加服缞裳三升,义服三升半。冠同六升,右缝,通屈一条绳为武,垂下为缨,冠外縪。凡服:上曰缞,下曰裳。布八十缕为升。外縪者,冠前后屈而出于武,外厌缝之。妇人之缞连裳,以六升布为总。总,束发也。童子亦连裳。 《缞冠》 [唐] 801年杜佑着...- 1

- 0

- 139

-

明朝服饰之-贴里

什么是贴里 贴里也写作“帖里”即是衣身前后襟上下分裁,腰部以下做褶,如百褶裙状的服饰,衣身左后侧开衩。或许是贴里的褶子能使袍身宽大的下摆略向外张,显得端庄稳重,因此深受明朝人的喜爱。流传下来的明代服饰中最有名文物之一,便是这件飞鱼贴里。 香色麻飞鱼贴里 贴里和曳撒的区别 分裁方式: 贴里:前后襟均分裁,这意味着贴里的前后两部分都是分开裁剪的,这样的设计使得服饰更加贴合身体,增强了活动时的舒适性。 …...- 2

- 0

- 360

-

十二章纹

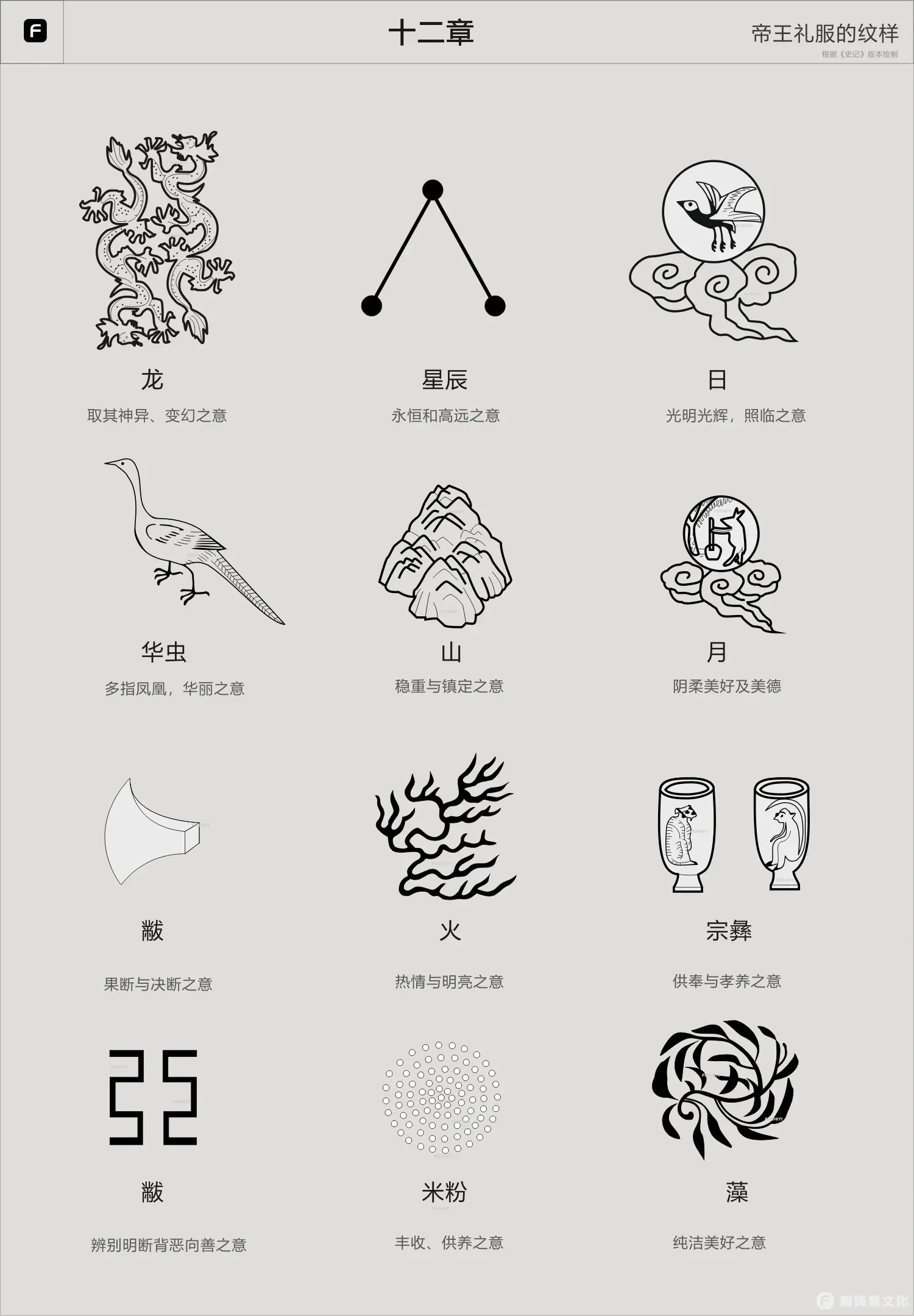

十二章也称为十二章纹、十二文章。"文"和"章"在古代是两个密切相关但有所区别的词汇。在古代汉语中,“文”通常指的是表面的装饰、纹样或图案,而“章”则是指显著、明显的标志或象征。将这两个词组合在一起,"文章"在古代的语境中通常指的就是衣服上的装饰性图案或纹样。 《尚书·益稷》中,舜帝在和大禹讨论天地之道时说:“予欲观古人之象,日、月、星辰、…...- 0

- 0

- 1.4k

-

袄子

旧唐书与服志曰:燕服古亵服也亦谓之常服江南以巾褐裙襦,北朝杂以戎夷之制,至北齐有长帽短靴,合袴袄子,朱紫玄黄各任所好,若非元正大会以切通用盖取于便,是则今代袄子是北齐起也。---《三才图绘》 服饰易注释:燕服最初为古时候的亵服,也称为常服,江南地区戴巾褐色的襦裙。北朝时期融合了戎夷的制式。到北齐的时候演变出了长帽和短靴的搭配,合袴袄子朱紫玄黄都看个人喜好。 明代时期的袄子是由北齐的时…...- 1

- 0

- 152

-

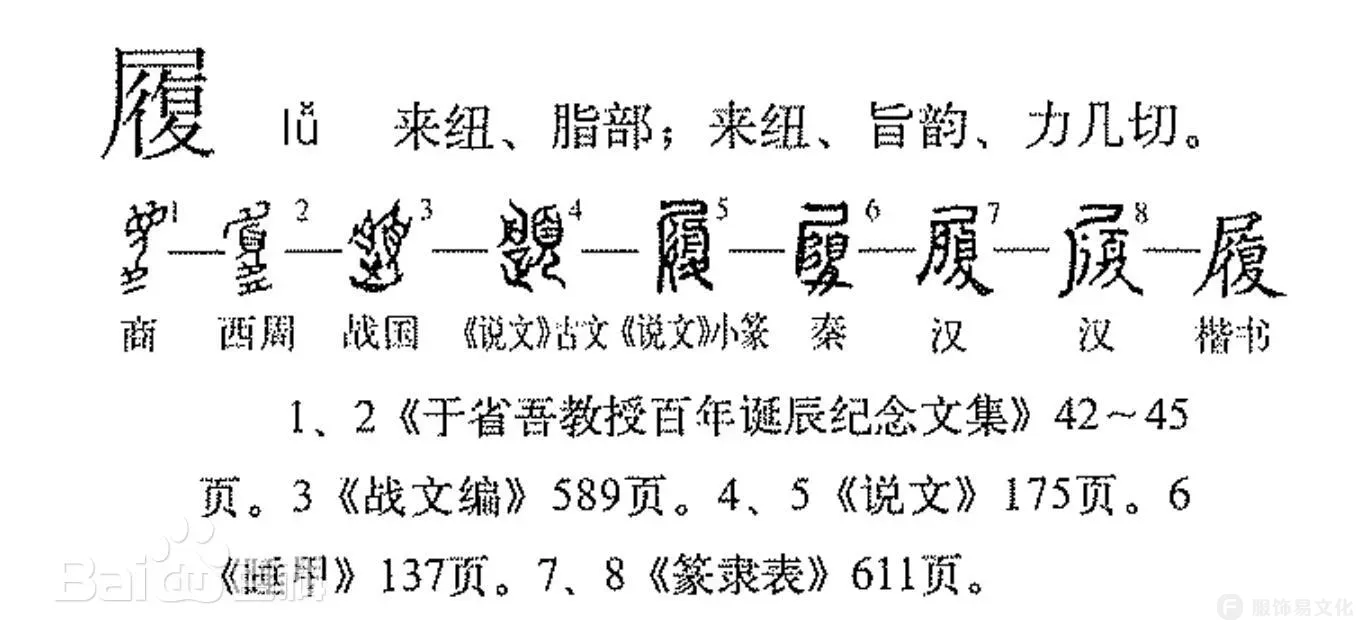

履

履(拼音:lǚ)繁体履 《释名》曰:履,礼也,饰足所以为礼。亦曰拘也,所以拘足也。复其下曰舄。舄,腊也。久立地湿,故复其下使乾腊也。不借言贱易有宜,各自畜,不假借之也。齐人曰抟借,抟借犹把鲊,粗之貌也。曰粗,丝麻韦草,皆同名粗。粗,措也,言所以安措足也。 《说文》曰:履,足所依也。靸,小儿履也。鞮,革履也。 《广雅》曰:履紟谓之棋。 《世本》曰:于则作履扉。于则,黄帝臣。草曰扉,麻曰…...- 0

- 0

- 77

-

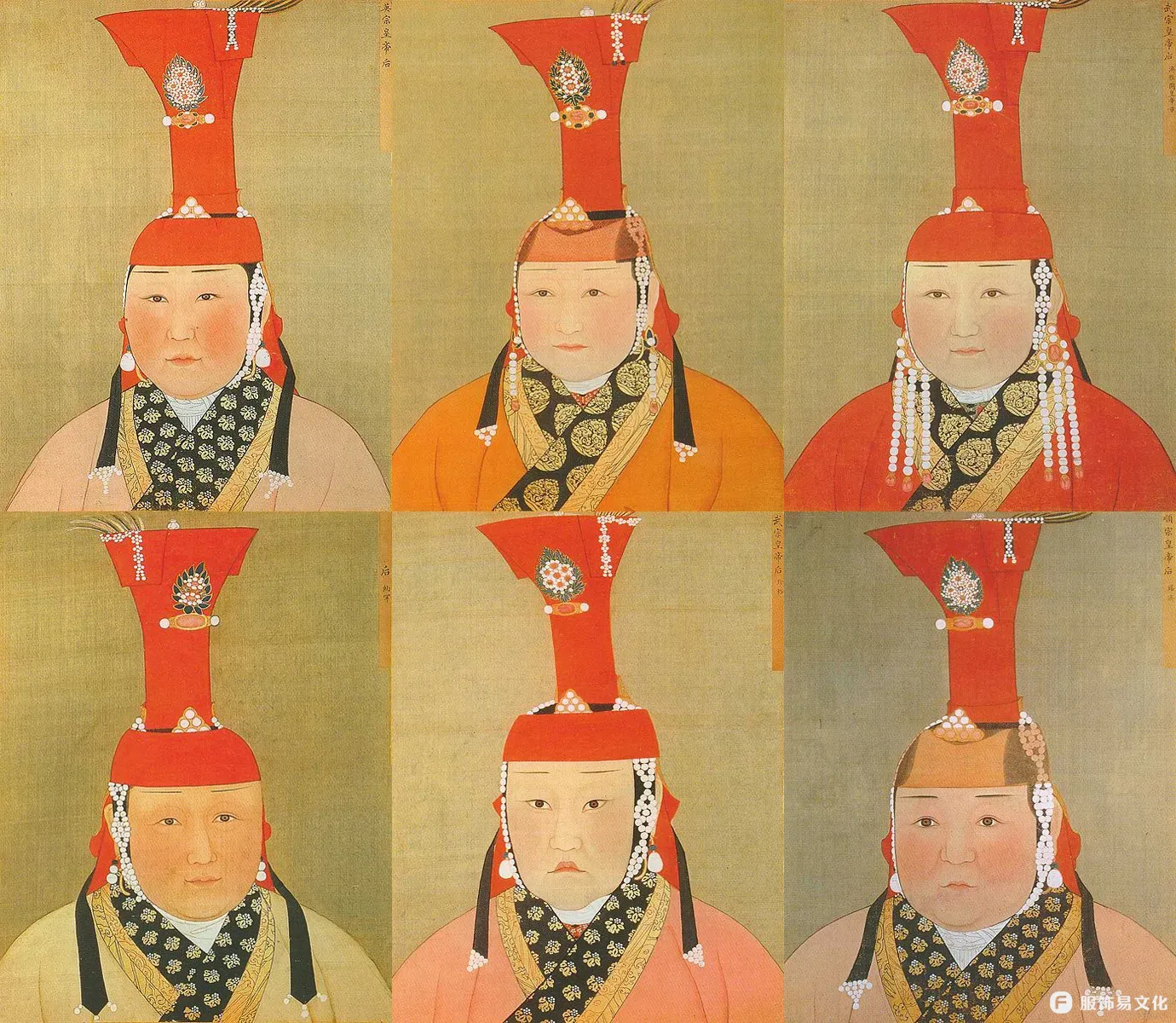

珍珠贴面

古代中国女性确实有在脸部贴珍珠或其他装饰物的习俗,这种行为体现了古代女性的审美习惯和时尚趋势。 珍珠贴面主要流行于宋代,这一时期的人们认为珍珠的光泽与质地细腻,能够增添女性的柔美与娴静气质。宋代女性会将珍珠贴在额头、脸颊或眼角等部位,这种装饰被称为“珍珠妆”或“珠钿”。 宋代之前的装饰物如“花钿”、“面靥”和“斜红”等,也是类似的装饰手法,使用的是其他材料。例如: 花钿:通常是金银制成的小花或花状…...- 8

- 0

- 217

-

古希腊-Aphabroma

Aphabroma (ἀφἀβρωμα) 是麦加拉妇女穿的一件衣服。根据传说,当阿布罗塔去世时,她的丈夫尼索斯命令所有麦加拉妇女穿一件与阿布罗塔穿过的类似的衣服,这件衣服被称为 aphabroma。它在普鲁塔克时代仍在使用。...- 0

- 0

- 85

-

Bliaud-布利奥德

Bliaud 布利奥德(1000 — 1300) bliaud 是一种束腰外衣,通常由羊毛制成,男女均可穿着。丝绸长袍含义丰富,经过褶皱、压花或刺绣装饰,让人联想到丝绸面料的全新奢华。它通过环绕腰部和臀部的双层 lorins(编织带)腰带进行调整和固定。有时袖子太宽,必须系起来,以免拖到地上。 14 世纪,bliaud 消失了,取而代之的是外套。...- 0

- 0

- 33

-

纱丽

纱丽(又称“纱丽服”,英语:“Saree 或 sari”,印地语:साड़ी)是印度、孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡等国妇女的一种传统服装。用印度丝绸制作的纱丽一般长5.5米,宽1.25米,两侧有滚边,用刺绣装饰。通常围在长及足踝的衬裙上,从腰部围到脚跟成筒裙状,然后将末端下摆披搭在左肩或右肩。 纱丽的穿样式,多种多样,并各地多有一定差异,大致可分为:印度、斯里兰卡、孟加拉、尼伯尔、缅甸及马…...- 0

- 0

- 70

-

tunica 丘尼卡

丘尼卡(tunica)相当于希腊的希顿(Chiton),是一种宽大的睡袍一样的袋状贯头衣,最初为伊特鲁利亚人穿着,后被罗马人继承,一般用白色毛织物做成,结构单纯,用两片毛织物留出伸头的领口和伸两臂的袖口,在肩部和腋下缝合,呈T字形,一般袖长及肘也有无袖和长袖。...- 0

- 0

- 101

-

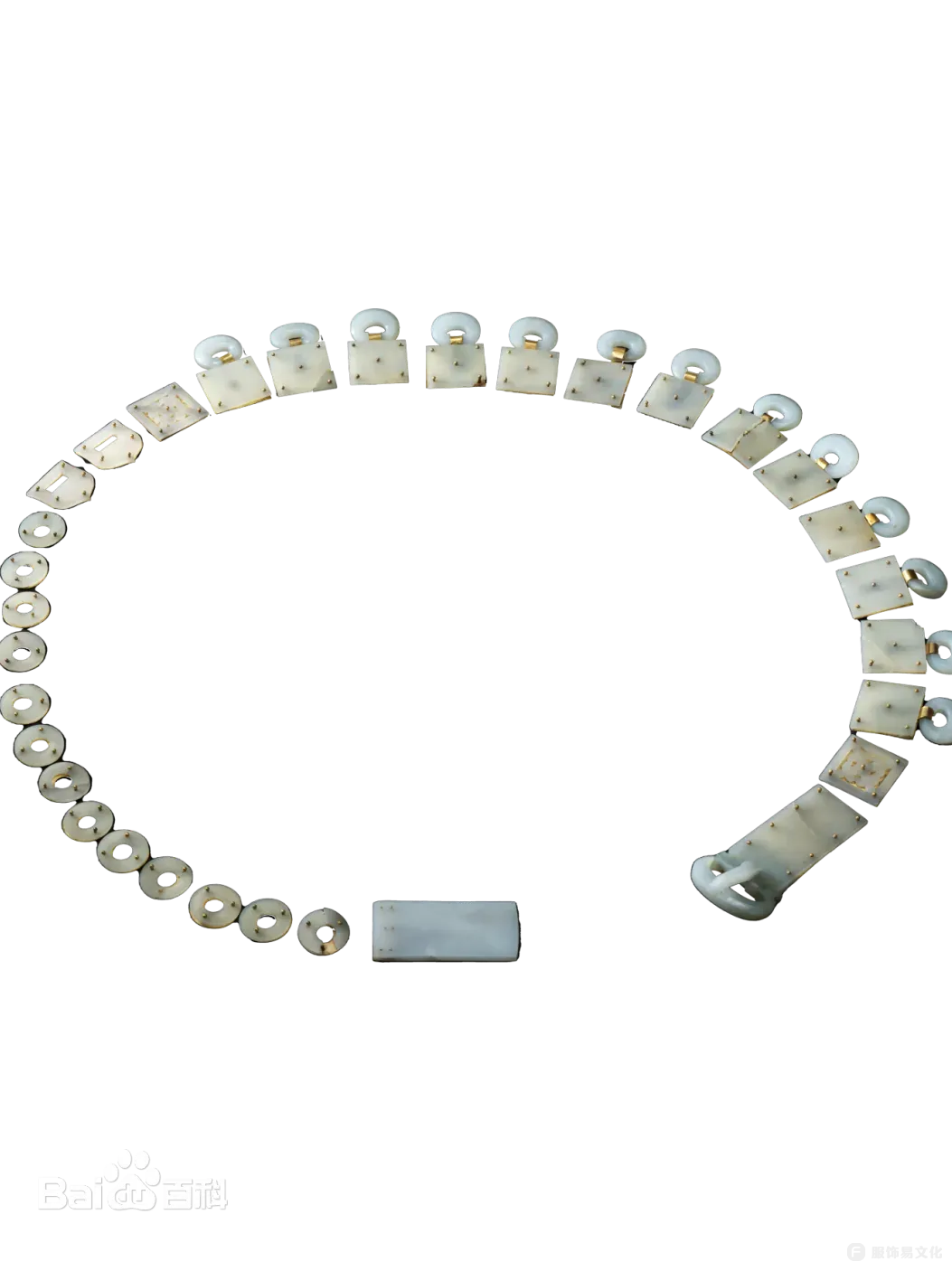

金约

金约是朝冠的 “基座”—— 后妃在重大礼仪场合穿戴朝服时,需先以金约束紧发髻,固定发型,再在金约之上加戴朝冠,既保证朝冠佩戴稳固,又通过金约本身的纹饰(如镂金云纹数量)和垂珠(行数、“就” 数)差异,提前彰显身份等级,与朝冠、朝珠等共同构成一套完整的礼仪符号系统。 金约的结构细节 金箍(主体):金箍是金约的基础部分,通常以黄金为材质,采用镂空雕刻工艺制成。所谓 “镂金云”,是指金箍上雕刻的云朵纹样…...- 0

- 0

- 27

-

元代贴里

元代贴里是与辫线袄相类似的服装式样,其制造过程为先将上衣和下裳分开裁剪,在裳的腰部叠褶,再将衣与裳缝合。“贴里” 还有天益、天翼、缀翼和翼等不同写法。 贴里的来源 Tarlik(鞑靼语系)→ Terlig(蒙古语ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ terlig / 现代发音:terleg (тэрлэг terleg) 贴里形制特点 贴里是一种前后襟分裁的袍服,腰部以下打褶,这…...- 0

- 0

- 146

-

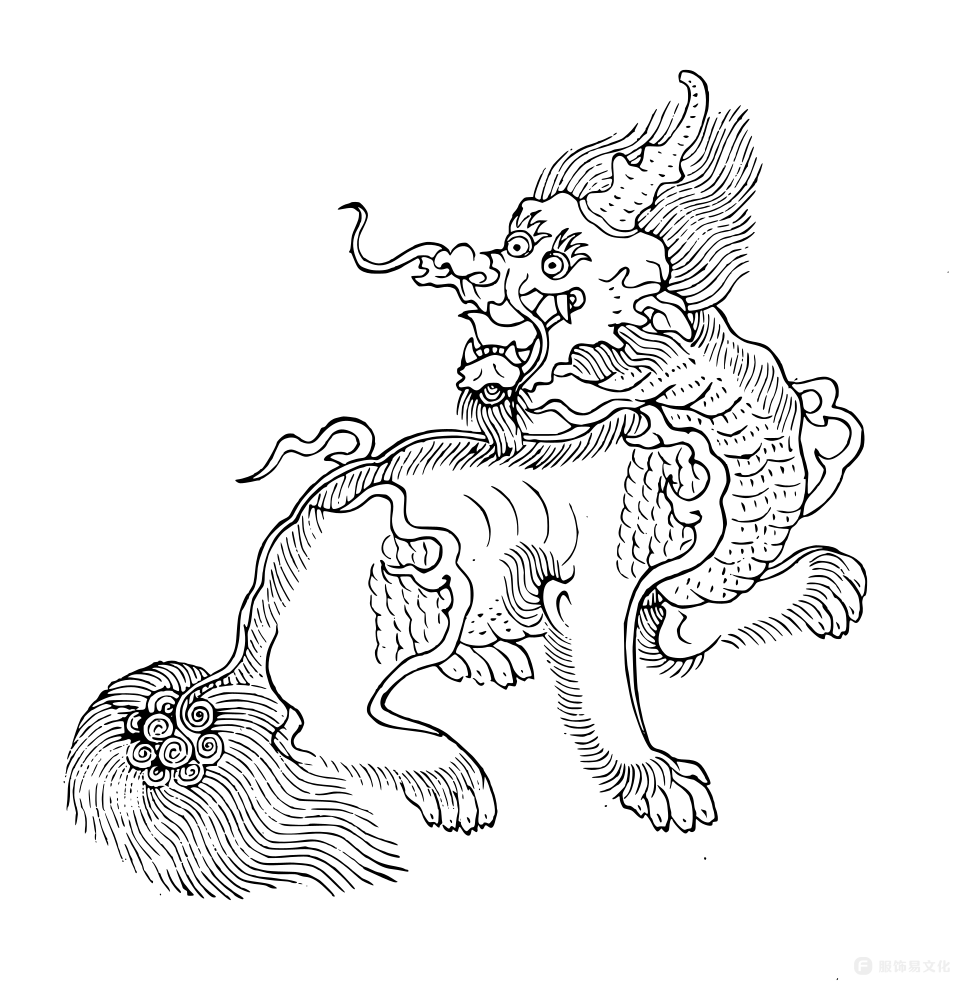

獬豸冠

獬豸冠(xiè zhì guān) 什么是獬豸 獬豸,为中国传说中的神兽,外观似羊(或说似鹿),头顶正中有长独角,双眼炯炯有神,有短尾,尾巴像蜗牛,还有羊蹄。獬豸喜欢居住在水边,性情忠贞,若见二人相斗,它就会以角撞不对的一方;见二人争吵则会去咬理亏者,因其与生俱有辨别是非,公正不阿的本能,所以獬豸自古和延维被视为神兽。 獬豸,古谭异兽也,据《神异经》所载:「獬豸忠直,见人斗则触不直,闻人论则咋不正…...- 0

- 0

- 28

-

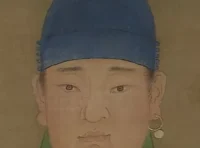

髡发

髡发,又称为辫髪、辫子头,是古代东胡及其后代民族的发式,是东胡系诸民族区别于匈奴系诸民族的重要特征之一。古代汉族男孩也常见此发式。 其特征是将头顶部分的头发全部或部分剃除,只在两鬓或前额部分留少量余髮作装饰,根据性别、民族、历史时期及个人成长阶段不同,髡发有多种发式。 鲜卑 史书记载最初的“髡发”流行于鲜卑别部柔然先祖木骨闾之后,而同时期拓跋鲜卑流行“索发”。 契丹族 契丹人建国后保留了髡发习俗。…...- 1

- 0

- 41

-

栖鹰冠-Gugu hat

栖鹰冠:是蒙古族冠饰中最具特色且历史悠久的一种,整体像一只鹰,中心部位、两旁的护耳和长而宽的后部分别像鹰的身体、双翅和长尾,在喀尔喀、布里亚特部族当中有很多变体。...- 0

- 0

- 2

-

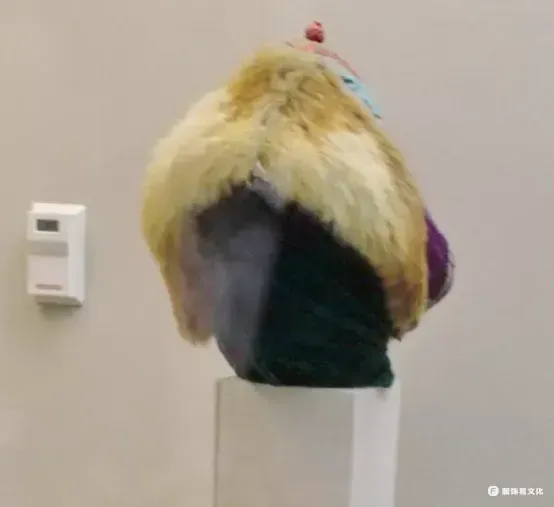

顾固冠

顾固冠:元代蒙古族已婚女子流行的高冠,蒙古语称 “孛黑塔”,汉文史籍称固姑冠、故姑冠或罟罟冠。以桦树皮围合缝制,成长筒形,高约一尺,顶部为四边形,上面包裹着五颜六色的绸缎,缀有各种宝石,元代后失传。...- 0

- 0

- 0

-

明代瓦楞帽

明代的瓦楞帽不等于元代的瓦楞帽 《中国文物大辞典》“瓦楞帽”条即云:“金元时已有,明代专用于士庶” 《中国古代名物大典》云:“瓦楞帽,省称‘瓦楞’,一种顶部折迭如瓦楞的帽子,明代平民所戴。” 《投梭记·折齿》-徐复祚:“大姐只下机来道个万福,小子就送一百个瓦楞帽儿。” 《金瓶梅词话》第八回:“慌的王婆地下拾起来,见一顶新缨子瓦楞帽儿,替他放在桌上。” 《儒林外史》第一回:“只见外边走进一个人来,头…...- 0

- 0

- 25

-

元代帽子-笠帽

帽子对蒙古族人来说非常重要,明朝时期对元帽的多处记载,描述的“深簷胡帽”为元代帽式的整体特征。蒙元时期,不论男女,都(戴帽笠),男子 “冬天戴帽,夏天戴笠”,各有规定的样式。 诏复衣冠如唐制。初,元世祖起自朔漠以有天下,悉以胡俗变易中国之制。士庶咸辫发椎髻深襜胡俗 ,衣服则为袴褶窄袖及辫线腰褶;妇女衣窄袖短衣,下服裙裳,无复中国衣冠之旧。甚者易其姓字为胡名,习胡语。俗化既久,恬不知怪。上久厌之。至…...- 0

- 0

- 96

-

蒙古礼帽

蒙古礼帽:一般用精致呢料制作,是一种椭圆形的、四周有一圈宽边檐的帽子,多为黑色、棕色或灰色。帽筒前高后低,帽顶中央稍凹陷,帽筒与帽檐相接处,缀以花纹镶边,穿蒙古袍或西服佩戴,显得文雅美观扎鲁特旗人民政府...- 0

- 0

- 6

-

一年景

“一年景”是北宋钦宗靖康年间流行的一种织物、服饰图案及妇人首饰。因将四季的景物或花卉集于一体,故名“一年景”。 服饰图案:据宋·陆游《老学庵笔记》卷二记载,“靖康时,京师织帛及妇人首饰衣物,皆备四时”,如节物有春幡、灯球、竞渡、艾虎、云月等,花卉则有桃、杏、荷花、菊花、梅花等,将这些四季元素融合在一幅图案中,就称为“一年景”。 花冠装饰:除了织物上的图案,当时的妇人花冠也有“一年景”样式,即在花冠…...- 0

- 0

- 6

-

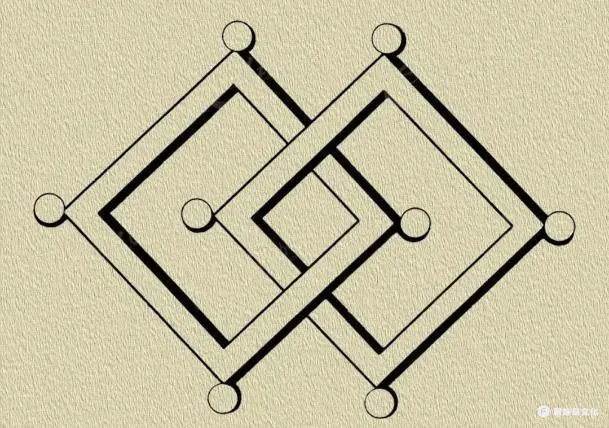

二圣环

“二圣环”亦作“二胜环”,除了是南宋初年的军旗图案和美玉琢成的帽环外,还演变成一种文化符号,具有深刻的象征意义。 - 军旗图案与帽环:据宋·张端义《贵耳集》卷下记载,绍兴初,杨存中在建康,诸军之旗中有双胜交环,谓之二圣环,取两宫北还之意。后来也有人用美玉琢成帽环进献给皇帝,同样取名“二圣环”,寓意宋徽宗、宋钦宗能从北方回归。 - 伶人讽喻:有一次,宋高宗指着二圣环帽环向伶人介绍其名称,伶人接奏说“…...- 0

- 0

- 2

-

十三环金带

十三环金带(亦作“十三镮金带”),核心是十三环蹀躞金玉带,为隋唐帝王专属的最高等级带具,兼具礼仪象征与实用功能。以下从源流、形制、等级、工艺、用法与演变展开解读。 一、名称与源流 名称:因带具上有十三枚环且多以金镶玉工艺制作得名,亦作“十三环金带”“十三环蹀躞金玉带” 。 源流:源自北方胡服“蹀躞带”,魏晋南北朝传入中原,用于佩挂弓剑、算囊、刀砺等随身物;隋唐定制为帝王仪典用带,《周书·李穆传》载…...- 0

- 0

- 6

-

一文

织丝的名称。 “凡先合单纺为一丝,四丝为一扶,五扶为一首,五首成文,文采纯为圭,首多者精,少者粗,皆广尺六寸” 一、类书(综合性文献汇编,权威性强) 徐坚《初学记・卷二十六・器物部》 核心记载:“凡先合单纺为一丝,四丝为一扶,五扶为一首,五首成一文”。 说明:《初学记》是唐代官修类书,专为皇子学习编纂,内容摘录自前代经史子集,此处记载明确对应丝线计量的 “丝 - 扶 - 首 - 文” 换算关系,与…...- 0

- 0

- 22

幸运之星正在降临...

点击领取今天的签到奖励!

恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分

我的优惠劵

-

¥优惠劵使用时效:无法使用使用时效:

之前

使用时效:永久有效优惠劵ID:×

没有优惠劵可用!