纳石失(或称纳失失)是元朝极为盛行的、用扁金线(或圆金线)织造纹饰的一种丝织物,即织金锦。纳石失元朝时期贵族的重要纺织品。它并非蒙古族传统面料,而是通过贸易从西域传入。元廷在大都一带设立了许多专门织造纳石失的机构,如别失八里局、纳失失毛缎二局等。纳石失纹样题材丰富,具有西域风情,多以对鸟、对兽及双头鸟等动物为题材,也有阿拉伯文字风格纹样,同时也有龙凤纹、花卉纹等。多用于皇室礼服、宗教装饰、外交礼品等重要场合,因此在图案设计上具有极高的艺术性和象征意义。因其织金工艺,深受蒙古族喜爱,成为贵族服饰中广泛使用的面料。

一、纳石失的含义

纳石失nāsiyaj 或 nāsij,意为“织物”或“锦缎”。这个词来源于波斯或阿拉伯语的音译,意为“织物”或“锦缎”。经由丝绸之路传入中国后,被音译为“纳石失”,并特指来自西域的金线织锦。

二、历史背景与传播

1. 起源地:中亚与波斯

- 纳石失最早起源于波斯和中亚地区,尤其是萨珊王朝以来就以精美的金银丝织锦闻名。

- 阿拔斯王朝时期,巴格达、大马士革等地成为织金锦的制作中心。

2. 传入中国:蒙古帝国的推动

- 蒙古帝国统一后,大批波斯工匠随军东迁,进入中国。

- 忽必烈建立元朝后,在宫廷设立专门的机构如“织佛像提举司”来管理这类织物的生产和使用。

3. 在中国的发展

- 元代设有专供皇室贵族使用的“纳石失局”,负责组织西域织工进行生产。

- 这些织锦常用于制作礼服、旗帜、帐幕、佛像装饰等,象征身份地位与宗教庄严。

三、元朝时期纳石失的产地

A、外来产地:波斯与中亚地区

1. 波斯(今伊朗地区)

- 波斯是纳石失最早的发源地之一。

- 萨珊王朝以来,波斯就以金银线织锦闻名。

- 阿拔斯王朝时期,巴格达、伊斯法罕、设拉子等城市成为织金锦的重要中心。

- 元朝通过丝绸之路与波斯伊儿汗国保持密切联系,大量波斯织工被带到中国。

2. 中亚地区(如撒马尔罕、布哈拉)

- 中亚自古就是丝绸之路上的贸易与工艺重镇。

- 撒马尔罕、布哈拉等地不仅是商业枢纽,也是织造技术传播的中心。

- 这些地方的织工擅长使用金线进行复杂图案的织造,是纳石失工艺的重要传承地。

B:元朝本土产地:中国境内的织造机构

为了满足皇室和贵族对纳石失的需求,元朝设立了专门的织造机构,组织西域工匠与中国本地工人共同生产。

1. 大都(今北京)和河北

- 大都是元朝的政治中心,设有多个官办织造局。

- “织佛像提举司”、“纳石失局”等机构集中于此,专责为宫廷制造纳石失织物。

- 北京成为当时最重要的纳石失生产中心之一。

2. 杭州

- 杭州是中国传统丝织业的重镇,南宋时已非常发达。

- 元朝接管后,在此设立“杭州织造提举司”,继续发展高级丝织品生产。

- 杭州织工融合了中原缂丝技法与波斯风格,使纳石失更具中国特色。

3. 苏州与南京

- 苏州与南京同样是江南丝织业的核心城市。

- 在元朝,这些城市也参与了纳石失的织造工作,尤其擅长精细纹样的处理。

4. 其他地区

- 元朝还在山西、陕西、甘肃等地设有织造机构,负责为边疆驻军和地方贵族提供纳石失织物。

- 这些地区靠近西域,便于吸收外来工艺与原料。

四、纳石失生产的组织方式

| 组织层级 | 描述 |

|---|---|

| 中央管理机构 | 如“将作院”统管全国手工业,下设“诸路金玉人匠总管府”具体负责织造事务。 |

| 地方织造局 | 分布于大都、杭州、苏州等地,由朝廷派遣官员监督。 |

| 工匠来源 | 主要包括:波斯、中亚来的“回回工匠”;汉人工匠;部分蒙古族技师。 |

| 原材料供应 | 金线多由宫廷特制,丝绸原料则来自江浙等地。 |

《元朝皇家纺织及制衣机构的发展演变》

*

|

机构名称 |

设立 / 命名时间 |

|

原称:异样局总管府(Rare Textiles Directorate-General) |

1261 年 |

|

1269 年后称:异样局提點所(Rare Textiles Intendancy) |

1269 年 |

|

纱金颜料总库(Gauze, Gold, and Dyestuffs Treasury) |

1261 年 |

|

金丝子局(Gold Thread Office) |

1287 年(1261 年成立的两个独立金线局于该年合并为一) |

|

原称:异样纹绣局(Rare Embroideries Office) |

1261 年 |

|

1277 年起称:异样纹绣提举司(Rare Embroideries Superintendency) |

1277 年 |

|

御衣局(Imperial Clothing Office) |

1263 年(首批官员于 1265 年任命) |

|

尚衣局(Imperial Wardrobe Office,专门为皇帝织造衣物) |

1265 年 |

|

御衣史道安局(Shi Dao’an’s Imperial Clothing Office,以 1214 年为蒙古人组织丝绸织造的工匠史道安命名) |

1265 年 |

|

大都等路民匠总管府(Directorate-General of Civil Artisans in Dadu and Other Circuits,监管为皇帝织造纺织品和制作衣物的众多工坊) |

1270 年 |

|

原称:纱罗局(Gauze Office) 1275 年后称:纱罗提举司(Gauze Superintendency) |

1275 年 |

|

备章总院(Bureau for the Imperial Dress,由八个其他机构组成,《元史》仅记载其中 “杨藺局”) |

未标注 |

|

将作院(Bureau for Imperial Manufactures,协调各类工匠生产贵金属、珠宝、矿物、羽毛、犀角、象牙制品,以及纺织刺绣) |

1278 年 |

|

鞓带斜皮局(Belt Leather Office) |

1278 年 |

|

漆纱冠冕局(Lacquered Gauze Caps Office) |

1278 年 |

|

原称:绫锦织染局(Brocade Weaving and Dyeing Office) |

1287 年 |

|

1287 年起称:绫锦织染提举司(Brocade Weaving and Dyeing Superintendency) |

五、纳石失的用途与流向

| 使用对象 | 场合 | 数量特点 |

|---|---|---|

| 皇帝与宗王 | 礼服、冠冕、仪仗 | 精美奢华,用金量大 |

| 宫廷女性 | 服饰、披帛 | 色彩柔和,图案细腻 |

| 宗教场所 | 佛像衣饰、经幡 | 带有宗教象征意义 |

| 外交礼品 | 赠送外国使节 | 体现元朝富庶与开放 |

在丝织物上大面积地用金线织造花纹,固然是出于蒙古民族的习俗爱好,亦是为了适应元朝统治者为显示其富贵砻华的需要。元朝建立后,便着手建立织造局,有的织局专门从事生产纳石失,以供宫廷和诸王、百官之需。

元朝将领镇海曾将新疆织金绮工人三百多户迁移到弘州(今河北省阳原县一带),建立织局织造纳石失,另外还有专门掌管织造皇帝御用领、袖纳石失的别失八里局(今新疆乌鲁木齐市)以及荨麻林纳失失局(今河北省万全县西北一带)等管理机构,可见元朝纳石尖生产的规模之大。

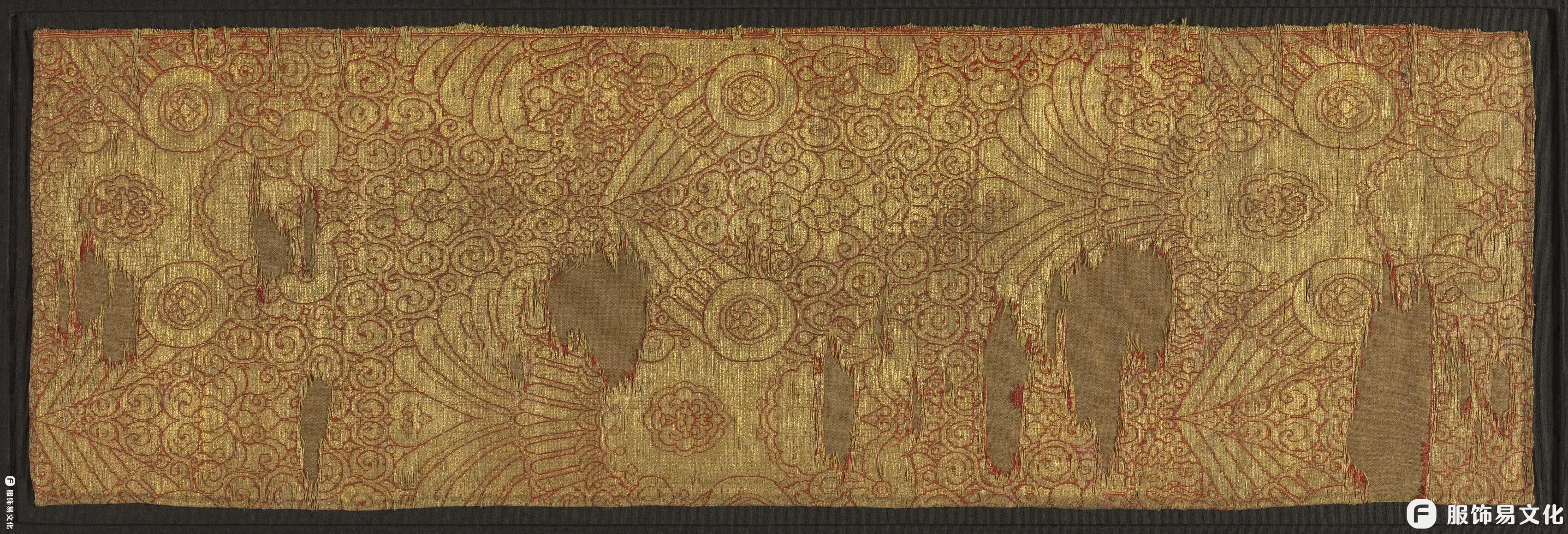

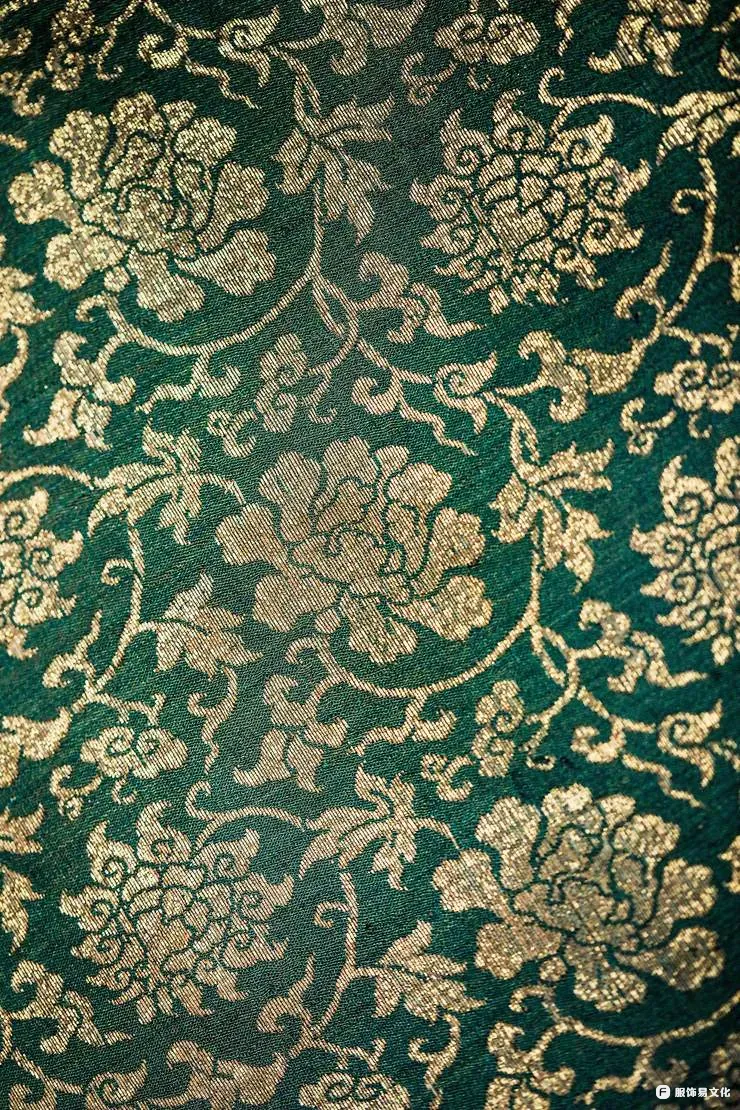

纳石失实物曾在新疆盐湖、甘肃省漳县元代墓葬中有零星出土,传世的实物也不多见。故宫博物院藏有红地团龙凤龟子纹纳石失,是一件佛衣披肩的面料,在红色的地上,用扁金线满地织龟子纹。在菊瓣形开光内织团龙、团凤,上下交错横向排列;又藏有绿地缠枝宝相花纳石失一件(图一),纹饰以变体宝相花及藤蔓组成缠枝型图案,线条流畅。这两件纳石失织造紧密,提花规整,反映了元朝加金丝织物的织造水平。

元代纳石失织造,为明、清两代的织金锦、织金缎、织金绸、织金锦、织金罗等多种加金织物奠定了技术基础。(张宏源)

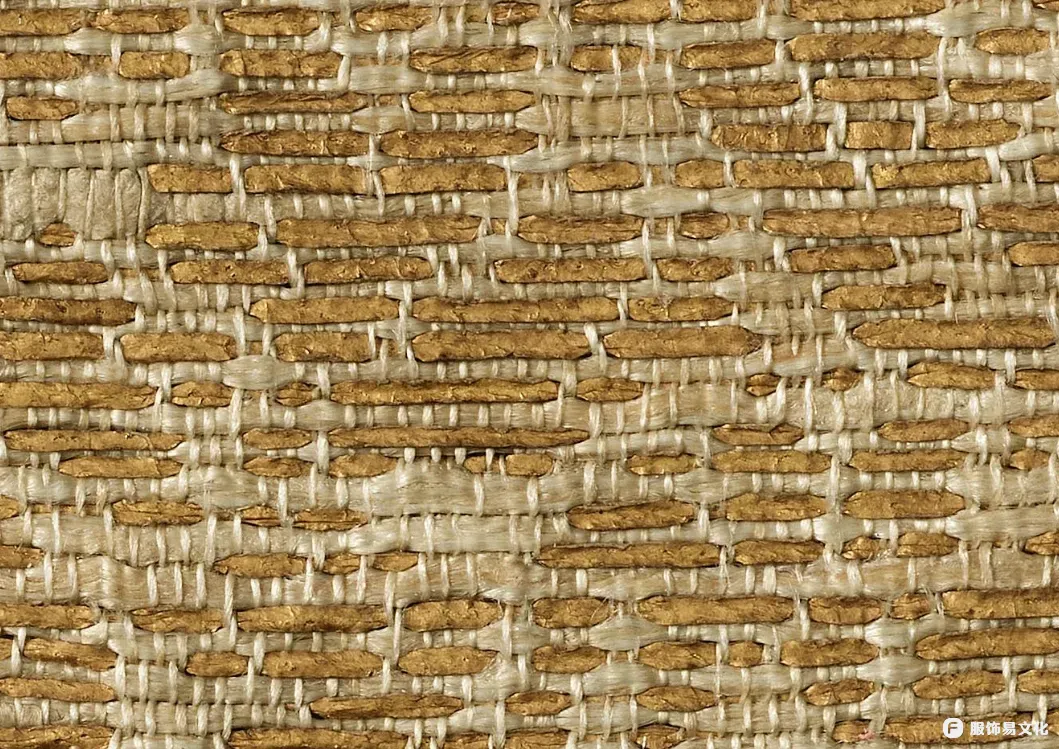

六、纳石失的特点与工艺

| 特征 | 描述 |

|---|---|

| 材质 | 以丝为主,夹杂金线或银线 |

| 图案 | 多采用波斯风格的花卉、动物、几何纹样 |

| 用途 | 宫廷服饰、宗教用品、外交礼品 |

| 工艺 | 使用纬线显花的复杂织造技法,属于“缂丝”或“织金锦”类 |

- 代表性工艺:其工艺接近于后来的“缂丝”,但更强调金银线的运用。

- 视觉效果:富丽堂皇、光泽夺目,极具装饰性。

七、延伸知识:相关术语与比较

| 术语 | 来源 | 含义 | 与纳石失关系 |

|---|---|---|---|

| 缂丝(kè sī) | 中文 | 通经断纬的织造技法 | 工艺相似,但更中国本土化 |

| 织金锦 | 中文 | 加入金线的锦缎 | 纳石失即是一种织金锦 |

| Tissue (织物) | 英语 | 泛指织物 | 类似“nāsiyaj”的广义概念 |

| Samite | 拉丁/英语 | 古代高级丝织品 | 类似于纳石失的西方对应物 |

八、纳石失图案的主要来源与风格类型

1. 波斯萨珊风格

- 萨珊王朝(224–651年)是波斯历史上艺术高度发达的时期。

- 常见图案包括:

- 对称动物纹样:如狮子、鹿、飞马;

- 王权象征:国王骑马狩猎、太阳神形象;

- 植物纹饰:葡萄藤、棕榈叶、卷草纹;

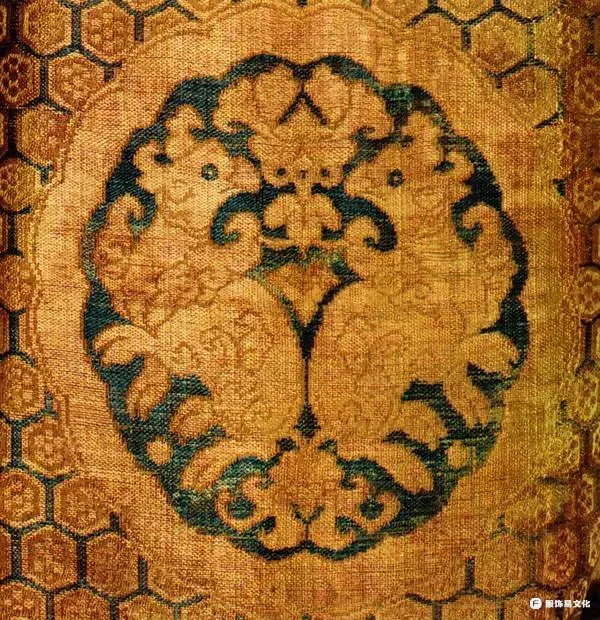

- 圆形团窠纹(medallion pattern) :中心为圆形或椭圆图案,内含动物或花卉,外围环绕几何或植物边框。

💡 这些图案不仅是装饰,也承载着权力、神圣与永恒的寓意。

2. 伊斯兰艺术风格

- 阿拔斯王朝以后,伊斯兰艺术强调非具象化,但依然保留了大量抽象植物纹、几何纹和阿拉伯书法元素。

- 在纳石失中常见:

- 阿拉伯式卷草纹(arabesque);

- 星形与六边形几何图案;

- 阿拉伯文题字:常出现在边缘或作为边框装饰,内容多为赞颂语句或统治者名号。

3. 蒙古本土与中原融合风格

- 蒙古贵族喜爱具象化的动物与自然图案,并倾向于对称布局;

- 元朝宫廷在吸收西域风格的同时,也将中国传统的吉祥图案融入其中:

- 龙凤纹:象征皇权;

- 云纹、八宝纹:佛教与道教元素;

- 莲花、牡丹、菊花:中国传统花卉意象;

- 日月星辰:象征天命与宇宙秩序。

三、典型图案结构与组织方式

1. 团窠纹(Medallion Pattern)

- 是纳石失最常见的图案布局形式。

- 每个团窠内通常包含:

- 一对对称动物(如狮、鹿);

- 或一朵大花(如莲花、玫瑰);

- 团窠之间用细小花纹连接,形成连续纹样。

2. 对称动物纹

- 反映波斯和中亚的艺术传统;

- 动物常呈镜像排列,姿态优雅,富有动感;

- 如“双狮戏球”、“双鹿回首”等主题,在元代纳石失中频繁出现。

3. 植物缠枝纹

- 多以金银线勾勒出藤蔓、叶片;

- 常与团窠结合使用,作为填充空间的装饰;

- 体现一种流动、连绵不断的美感。

4. 文字装饰

- 有时将阿拉伯文或藏文题写在织物边缘;

- 内容多为赞美词、佛经片段或统治者尊号;

- 这种做法体现了宗教信仰与政治权威的结合。

四、纳石失图案的象征意义

| 图案 | 象征意义 |

|---|---|

| 狮子 | 权力、勇气、王者之气 |

| 鹿 | 和平、灵性、长寿 |

| 莲花 | 佛教中的纯洁与觉悟 |

| 牡丹 | 富贵、繁荣、美丽 |

| 团窠纹 | 宇宙秩序、圆满和谐 |

| 卷草纹 | 生命延续、生生不息 |

| 龙凤纹 | 皇帝与皇后、阴阳调和 |

声明:服饰易汉服所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。为了能让本站持续长久的更新下去,大家可以赞助一下本站。