在 19 世纪引入以实现奥斯曼时尚的现代化,fez 开始代表对变革的抵制。这种转变发生的过程揭示了奥斯曼晚期社会的活力和复杂性。

即 1826 年至 1925 年,奥斯曼帝国身份在时尚界最知名的标志是非斯。几乎所有的帝国显要人物,以及大部分男性公民,头上都戴着这种截锥形的彩色毛毡。今天,它几乎完全不出现在土耳其和中东其他后奥斯曼帝国国家的公共生活中,但它保留了一些象征意义。在西方,它已成为异域风情的代名词——圣地教徒佩戴它来培养神秘感。然而,对于奥斯曼人来说,这意味着一些非常不同的东西。非斯的意义与奥斯曼意味着什么的问题密切相关,而在那个时候,这个问题受到了前所未有的质疑。在其历史进程中,非斯为改革者和反动派的利益服务,从政治现代化的工具急剧转变为伊斯兰传统的象征。这些转变向我们展示了工具时尚在塑造奥斯曼社会方面的强大力量。更广泛地说,它们可以帮助我们消除奥斯曼帝国停滞不前的持久神话,并认识到帝国上个世纪强烈的社会活力。

苏丹的新装

像许多珍贵的民族传统一样,fez 的流行归功于一位 19 世纪改革者的努力。苏丹马哈茂德二世 (Sultan Mahmud II) 是一系列现代化的奥斯曼统治者之一,他们致力于结束其国家在 18 世纪陷入的停滞状态。与外国列强的冲突逐渐缩小了帝国领土,而外围的人口变得越来越难以管理。曾经令欧洲列强恐惧的奥斯曼帝国之星似乎正在褪色。该州军事和政治问题的一个主要原因是它显然无力进行自我改革。奥斯曼现状在禁卫军中有一个强大的捍卫者;以前是一个有效的作战单位,军团在整个 17 世纪和 18 世纪都在膨胀,成为一个享有特权且非常保守的世袭集团。通过不断的反抗威胁,禁卫军起到了制衡苏丹权力的作用,捍卫了广大城市臣民的利益,但使任何认真的改革计划都成为一纸空文。在亲兵政变失败后登上王位,他的改革思想前任塞利姆三世被谋杀,马哈茂德亲身体验了军团的力量(Findley 2010)。

马哈茂德肯定不言而喻,他的任何改革雄心只有在禁卫军的反对派受到镇压的情况下才能实现。1826 年 6 月,伊斯坦布尔又爆发了军团起义,他的机会来了。在伊斯兰神职人员的支持下,马哈茂德从宫殿的文物收藏中取回了先知的旗帜,并集结了他的大炮和家庭骑兵。一天的激战,打破了禁卫军的战斗力;它的数千名领导人被处死,其机构的遗迹被废除。在奥斯曼史学中,该事件被称为“吉祥事件”。这是变革性的。如果可以自由实施改革,马哈茂德可以着手重塑奥斯曼社会。他首先创建了一个新的军事编队。这Asakir-i Mansure-i Muhammediye(穆罕默德的胜利士兵)身着欧洲风格的制服,头戴一种源自摩洛哥的红色毛毡无边便帽,从地中海西部驻地返回的海军军官引起了苏丹的注意,并以前在伊斯坦布尔或多或少不为人知 (Quataert 1997, 412)。就这样,非斯正式引入了奥斯曼核心。

苏丹马哈茂德此前曾像他之前的奥斯曼苏丹一样戴过头巾(图 1)。新的头巾很快成为马哈茂德个人形象的一部分,取代了头巾。吉祥事件发生后的一周内,他出现在托普卡匹皇宫的院子里,穿着“埃及风格”(即穿着西式军装,仿照埃及总督穆罕默德·阿里的风格),检阅了整装待发的部队在“欧洲秩序”中。我们从当时英国大使的叙述中得知,他头上戴的不是头巾,而是“一种埃及软帽”——这是 19 世纪奥斯曼政府第一次提到非斯(莱恩-普尔 1888 年,421)。正如达林·斯蒂芬诺夫 (Darin Stephanov) 指出的那样,苏丹的出现本身就代表着与过去的决裂 (2020, 17-20)。奥斯曼统治者传统上与臣民和外国政要保持距离。复杂的国家仪式使他们难以接近和非个人化的人物。通过展示自己身着新装的马哈茂德标志着与以往苏丹个人统治风格的决裂。在整个 1830 年代,苏丹直接会见大使,在前往周五祈祷的途中穿过公共广场,甚至在军舰上与水手共进晚餐。新风格体现了开放性,尤其是对那些政府对奥斯曼帝国权力越来越大的外国政要。

它还传达了军事实力。在公开露面时,马哈茂德打扮成军人;他简单的蓝色制服和随附的菲斯意味着他在奥斯曼帝国军队的实际实力非常低的时候作为总司令的地位。欧洲艺术家很快捕捉到了这种新面貌(图 2)。通过像他的部队一样穿着,马哈茂德使军事实力成为他公众形象的一部分。这个形象对马哈茂德自我塑造的重要性显而易见,因为它主导了 1830 年代制作的苏丹视觉表现。直到那个时候,可能没有奥斯曼帝国的统治者经常成为肖像画的主题。那些在十年初期委托制作的是第一批在帝国公开展示的苏丹图像。分布在学校和军营,马哈茂德的肖像在苏丹和他的臣民之间形成了一种象征性的联系——尤其是他的军队,他们被期望向他们致敬,就好像他在肉体中一样 (Mansel 2005, 103-104)。亨利·纪尧姆·施莱辛格 (Henri-Guillaume Schlesinger) 于 1839 年绘制并捐赠给法国政府的这幅肖像是马哈茂德新肖像画风格的典范(图 3)。穿着制服和飘扬的斗篷,自信而英勇,苏丹将手放在古典柱子上,身着非斯头盔的士兵团在背景中游行。他完全是自信的欧洲独裁者,他的着装既表达了苏丹权威的新模式,又将他与改革后的军队联系在一起。与图 1 的比较揭示了帝国的自我形象因苏丹的改革而发生了多么巨大的变化。他们被期望向他们致敬,就好像他在肉体中一样(Mansel 2005,103-104)。亨利·纪尧姆·施莱辛格 (Henri-Guillaume Schlesinger) 于 1839 年绘制并捐赠给法国政府的这幅肖像是马哈茂德新肖像画风格的典范(图 3)。穿着制服和飘扬的斗篷,自信而英勇,苏丹将手放在古典柱子上,身着非斯头盔的士兵团在背景中游行。他完全是自信的欧洲独裁者,他的着装既表达了苏丹权威的新模式,又将他与改革后的军队联系在一起。与图 1 的比较揭示了帝国的自我形象因苏丹的改革而发生了多么巨大的变化。他们被期望向他们致敬,就好像他在肉体中一样(Mansel 2005,103-104)。亨利·纪尧姆·施莱辛格 (Henri-Guillaume Schlesinger) 于 1839 年绘制并捐赠给法国政府的这幅肖像是马哈茂德新肖像画风格的典范(图 3)。穿着制服和飘扬的斗篷,自信而英勇,苏丹将手放在古典柱子上,身着非斯头盔的士兵团在背景中游行。他完全是自信的欧洲独裁者,他的着装既表达了苏丹权威的新模式,又将他与改革后的军队联系在一起。与图 1 的比较揭示了帝国的自我形象因苏丹的改革而发生了多么巨大的变化。亨利·纪尧姆·施莱辛格 (Henri-Guillaume Schlesinger) 于 1839 年绘制并捐赠给法国政府的这幅肖像是马哈茂德新肖像画风格的典范(图 3)。穿着制服和飘扬的斗篷,自信而英勇,苏丹将手放在古典柱子上,身着非斯头盔的士兵团在背景中游行。他完全是自信的欧洲独裁者,他的着装既表达了苏丹权威的新模式,又将他与改革后的军队联系在一起。与图 1 的比较揭示了帝国的自我形象因苏丹的改革而发生了多么巨大的变化。亨利·纪尧姆·施莱辛格 (Henri-Guillaume Schlesinger) 于 1839 年绘制并捐赠给法国政府的这幅肖像是马哈茂德新肖像画风格的典范(图 3)。穿着制服和飘扬的斗篷,自信而英勇,苏丹将手放在古典柱子上,身着非斯头盔的士兵团在背景中游行。他完全是自信的欧洲独裁者,他的着装既表达了苏丹权威的新模式,又将他与改革后的军队联系在一起。与图 1 的比较揭示了帝国的自我形象因苏丹的改革而发生了多么巨大的变化。他完全是自信的欧洲独裁者,他的着装既表达了苏丹权威的新模式,又将他与改革后的军队联系在一起。与图 1 的比较揭示了帝国的自我形象因苏丹的改革而发生了多么巨大的变化。他完全是自信的欧洲独裁者,他的着装既表达了苏丹权威的新模式,又将他与改革后的军队联系在一起。与图 1 的比较揭示了帝国的自我形象因苏丹的改革而发生了多么巨大的变化。

但引入非斯的意义远远超出了苏丹本人。它代表了一场始于 1830 年代并持续了数十年的深刻政治变革。1829 年,马哈茂德对奥斯曼奢侈品立法进行了重大改革。

土耳其皇帝肖像系列

图 1 – John Young(英国,1755-1825 年)。 土耳其皇帝的一系列肖像,1815 年。纸上手工彩色雕刻。纽黑文:耶鲁大学英国艺术中心。资料来源:耶鲁大学英国艺术中心

喷泉图

图 2 – 未知艺术家(南蒂罗尔,活跃于 1800 年左右)。 喷泉图,1826 年之后。雕刻和彩绘的木头。维也纳:维也纳人民博物馆,ÖMV-Inv.Nr。39.427。来源:作者

苏丹马哈茂德汗二世 (1785-1839)

图 3 – Henri-Guillame Schlesinger(法国,1814-1893)。 苏丹马哈茂德汗二世 (1785-1839),1839 年。布面油画;259 x 195 厘米。凡尔赛宫:凡尔赛宫,MV 4842。1839 年 9 月献给国王。资料来源:凡尔赛宫

从表面上看,这项规定公务员各阶层着装的法律与前几代奥斯曼统治者实施的规定没有什么不同。但是,与传统截然不同的是,该公告废除了规定每个阶级佩戴头巾样式的复杂规范,取而代之的是一条简单的指令:各级官员,从最高到最低,都将佩戴素色头巾。非斯。也许最重要的是,该法律同样适用于穆斯林和非穆斯林。在一个长期制度化分化的国家,马哈茂德的新官僚将以千篇一律为特征;共同的忠诚和分歧在他们的衣服上将不再清晰可辨。

这是迈向平等的变革姿态,Donald Quataert 称之为“服装革命”(1997, 412)。Mahmud 的法令向他的臣民提供的是基于“共同的世俗奥斯曼帝国身份”的新公民概念的开端 (Yilmaz 2013, 23)。奥斯曼政治现代性的开端通常可以追溯到 1839 年 11 月苏丹阿卜杜勒迈吉德即位时颁布的居尔哈内法令,该法令基本上宣布所有帝国臣民在法律面前一律平等。随后的几十年以影响广泛的改革为特征,统称为Tanzimat(重组)并最终撰写了帝国的第一部宪法。尽管这些转变意义重大,但马哈茂德却先发制人了十年。新的奢侈法创造了一种公民身份的视觉语言,在这种语言中,帝国所有宗教团体的成员在苏丹面前都是平等的,并认同他的国家。

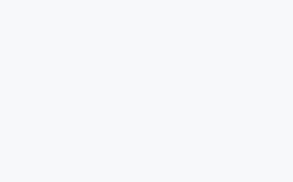

Mekteb-i Mülkiye-yi学生合影

图 4 – Abdullah Fréres(亚美尼亚人)。 Mekteb-i Mülkiye-yi 学生的合影,1880-1893 年。摄影打印。华盛顿:国会图书馆,LOT 9544,no.21。资料来源:国会图书馆

这个愿景后来被称为奥斯曼主义. 它只是不完全实现——马哈茂德的帽子改革确实如此。新官僚和专业阶层的成员最热衷于采用非斯。例如,在阿卜杜勒哈米德统治时期,帝国政治学院的学生们都戴着毡帽(图 4)。新的官僚官员阶层诞生于坦济马特改革,是奥斯曼现代化的关键推动者。专业阶层也对 fez 做出了积极反应:参见图 5 中阿卜杜勒哈米德统治下的奥斯曼医生。它也被非穆斯林广泛接受,尤其是在城市中。非斯废除了标志着他们之间差异的旧奢侈法,成为繁荣的基督徒和犹太人象征性地融入更大的奥斯曼社会的一种手段。这是奥斯曼帝国的一个重要关切,它正在努力遏制民族运动在其少数民族中的离心力。1829 年的服装改革恰逢希腊人在反对帝国的独立战争中取得胜利;与冒失去他们和他们居住的领土的风险进行叛乱相比,融合非穆斯林是一个更好的策略。对于奥斯曼社会的这一阶层,马哈茂德的新着装政策取得了成功。

哈斯科伊(Hasköy)妇女医院医生合影

图 5 – Abdullah Fréres(亚美尼亚人)。 (Hasköy) 妇女医院医生合影,1880-1893 年。照片。华盛顿:国会图书馆,LOT 9534,编号。6. 来源:LOC

Boutique et Marchand Turcs

图 6 – Sebah & Joailier。 Boutique et Marchand Turcs,1800-1900。照片。华盛顿:国会图书馆,LOT 6984。资料来源:LOC

其他团体则不太顺从。穆斯林工匠戴着头巾状的布包裹的非斯,或者他们完全拒绝它。土耳其历史学家 Reşat Ekrem Koçu 将这种沉默归因于穆斯林方面的保守主义和宗教沙文主义,他们对宗教少数群体的象征性提升感到震惊 (1967, 114)。整个 19 世纪帝国宗教团体之间发生的暴力事件支持了这种解释;不过,可能还有其他因素在起作用。工人和工匠有具体的理由怀疑马哈茂德的改革。伊斯坦布尔行会与禁卫军紧密结盟,它的解散剥夺了他们的大部分政治影响力。马哈茂德政府扭转了其前任的保护主义政策,为外国竞争打开帝国之门。到本世纪末,下层阶级也采用了非斯(图 6);请注意,虽然有些男人穿着它时用布包裹着,但 Quataert 认为这种风格可能是一种抵抗工具,是工人表达反对国家经济政策的一种方式 (1997, 414-416)。不管其原因如何,民众对非斯的抵制表明,在奥斯曼帝国晚期,服装问题已被严重政治化。对于第一批佩戴它的奥斯曼人来说,fez 既不是历史悠久的传统,也不是公众品味的有机发展——它是一种社会工程学工具。Quataert 提出的一种风格可能是一种抵抗工具,是工人表达反对国家经济政策的一种方式 (1997, 414-416)。不管其原因如何,民众对非斯的抵制表明,在奥斯曼帝国晚期,服装问题已被严重政治化。对于第一批佩戴它的奥斯曼人来说,fez 既不是历史悠久的传统,也不是公众品味的有机发展——它是一种社会工程学工具。Quataert 提出的一种风格可能是一种抵抗工具,是工人表达反对国家经济政策的一种方式 (1997, 414-416)。不管其原因如何,民众对非斯的抵制表明,在奥斯曼帝国晚期,服装问题已被严重政治化。对于第一批佩戴它的奥斯曼人来说,fez 既不是历史悠久的传统,也不是公众品味的有机发展——它是一种社会工程学工具。

改革经济学

1830 年代初,奥斯曼帝国拥有超过 2700 万人口,对帽子有着巨大的需求。服装改革引发的供应问题,以及为解决这些问题而制定的解决方案,反映了奥斯曼社会与世界经济关系的变化。在整个 19 世纪,非斯工业在工业化的压力下不堪重负,这是一个冲突和谈判的过程,但被欧洲的侵略破坏了。这些力量是更广泛的奥斯曼帝国经济生活的特征,在帝国的边缘地带尤为强烈。在长期以来的中心突尼斯,fez 的生产围绕着强大的行会进行,并依赖于熟练的手工劳动力。尽管如此,它还是一个充满活力且富有成效的部门;雇用约20人,

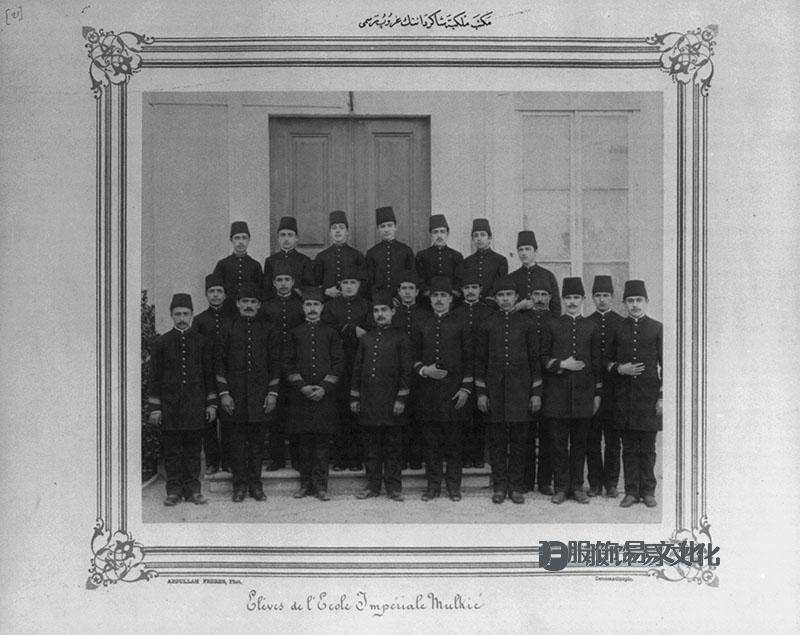

帝国非斯工厂内部

图 7 – Abdullah Fréres(亚美尼亚人)。 帝国 Fez 工厂内部,1880-1893 年。摄影打印。华盛顿特区:国会图书馆,LOT 11911,编号。49. 资料来源:国会图书馆

奥斯曼帝国的服装改革打破了这种平衡。为了供应他们的新军队,Mahmud 和 Mehmed Ali 都在 1820 年代后期在他们各自的首都伊斯坦布尔和开罗建立了非斯工厂(图 7)。不受突尼斯行会传统的束缚,新工匠能够更好地适应现代工业方法,从而获得竞争优势。一些突尼斯企业家的回应是试图将他们的行业机械化,此举使他们与工人和行会发生冲突。机械化依赖于外国的技术诀窍,因此通过拒绝蒸汽机,行会也在否认外国经济对他们城市的影响。不过,更根本的是,反对机械化关乎生存。自称为“贫困工人”的行会成员向当地政府提出的请愿证明了机器对他们生计构成的可怕威胁(Lafi 2017)。羊绒市场的巨大扩张本应使生产它们的工匠变得贫穷而不是富裕,这似乎是自相矛盾的,但事实确实如此。马哈茂德的改革创造了对他们劳动产品的需求,同时也带来了这个拥有数百年历史的行业无法承担的经济转型。

那么,突尼斯 fez 工业的危机最好理解为现代化的奥斯曼帝国核心与其外围之间的紧张关系。这不是一个无法解决的问题。除了像吉祥事件这样的暴力爆发,坦齐马特改革项目的基础是通过合作和胁迫来奠定的;奥斯曼社会平衡其组成社区的竞争利益的能力是帝国长期成功的关键原因之一 (Findley 2010)。毕竟,在 19 世纪所有工业化国家中最成功的英国,所面临的反机械化挑战——以破坏机器的勒德运动的形式——比突尼斯守法请愿者提出的挑战要严重得多(拉菲 2017 年,63-64)。

由于来自外部的压力,突尼斯的工业化项目失败了。正如伊斯坦布尔的改革正在扰乱突尼斯的非斯经济区部门一样,欧洲工业已准备好利用崩溃。欧洲商人在 18 世纪末开始侵入奥斯曼帝国的经济事务,结合使用创新的生产方法、间谍活动和直接的外交压力,以确保达成有利于本国实业家的贸易协定。首先是法国,然后是奥地利的头饰制造商以更便宜的产品涌入奥斯曼市场。在 1890 年代,在突尼斯被并入法国殖民帝国之后,据报道可以在该省以“低于制造羊毛所需的实际羊毛成本”的价格购买奥地利羊毛毡(Lafi 2017,76)。他们同样主导了仍在奥斯曼帝国统治下的领土上的市场。当双重君主制于 1908 年吞并奥斯曼波斯尼亚和黑塞哥维那时,奥斯曼公民以抵制奥地利商品作为回应。在伊斯坦布尔,示威者公开销毁了他们的外国制造的毡帽,这一场面后来成为这场运动的标志性形象 (Yilmaz 2013, 25-26)。不过此时,马哈茂德改革的重点已经完全改变了。它所代表的政权也是如此。Mahmud 改革的 fez 已经完全变成了另一回事。它所代表的政权也是如此。Mahmud 改革的 fez 已经完全变成了另一回事。它所代表的政权也是如此。

苏丹阿卜杜勒梅西德 (1823-1839-1861)

图 8 – B. Kargopoulo。 Sultan Abdülmecid (1823-1839-1861),约 1839-1861 年。照片。伊斯坦布尔:盐。资料来源:谷歌艺术与文化

苏丹阿卜杜勒阿齐兹

图 9 – Jean Pascal Sebah (1838-1910)。 约苏丹阿卜杜勒阿齐兹 1861-1876 年。照片。巴黎:法国国家图书馆。资料来源:加利卡

阿卜杜勒·哈米德二世,奥斯曼帝国苏丹

图 10 – 未知艺术家之后的 Judd & Co。 奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒·哈米德二世 (Abdul Hamid II),1878 年 6 月 29 日出版。石版画;38.1 x 27.1 厘米。伦敦:国家肖像画廊,NPG D47409。资料来源:NPG

图 11 – 摄影师未知。 身着白色领带的阿塔图尔克,1925 年。资料来源:维基媒体

《文明人的着装》

非斯在 19 世纪奥斯曼政治和时尚交汇处的关键地位,从这一时期流行和过时的不同风格的名称一目了然。每个都带有推广它的苏丹的名字——Adbülmejid(1839-1861 年)(Mansel 2005,107;图 8)的稍高的mejidiye和矮胖的aziziye阿卜杜拉齐兹(1861-1876 年在位;图 9)。苏丹阿卜杜勒哈米德二世(1876-1909 年在位)青睐近乎圆柱形的非斯(图 10)。与马哈茂德一样,他将头饰作为他自己对奥斯曼帝国身份的看法的象征——但与他的前任不同的是,阿卜杜勒哈米德二世的看法是向内看并回顾过去。随着帝国第一部宪法的颁布,坦齐马特的奥斯曼主义在 1876 年达到顶峰。最初是新议会政府的支持者,阿卜杜勒哈米德于 1878 年解散了新议会。整合基督教少数民族未能阻止帝国的领土分裂,因此苏丹改变了策略——他重新定位国家意识形态以吸引他的穆斯林臣民.

尽管这一头衔已被废弃,但自塞利姆一世(1512-1520 年在位)时代以来的奥斯曼帝国苏丹也曾是哈里发:先知的继任者和伊斯兰世界名义上的领袖。为了确保他所统治的非土耳其穆斯林人口——阿拉伯人和库尔德人——的忠诚,阿卜杜勒哈米德重振了这个职位。阿尔布尔哈米德强调哈里发的重要性等同于甚至高于土耳其苏丹国,因此建造了清真寺和宗教学校,并资助著名的精神领袖,从而加强了他与帝国内外信徒的关系。用 M. Şükrü Hanioğlu 的话来说,这是“带有穆斯林色彩的奥斯曼主义”(2008 年,第 142 页)。它也戴着一顶穆斯林帽子。为了维护非斯的霸权,阿卜杜勒哈米德于 1877 年禁止佩戴西式檐帽。这与 1829 年的动态发生了惊人的逆转。马哈茂德可能会认为欧洲帽子在外国公司雇用的奥斯曼公民中越来越受欢迎,这是迈向西化的有利一步。阿卜杜勒哈米德 (Abdülhamid) 禁止它的决定代表了奥斯曼服饰政策现代化时代的结束 (Yilmaz 2013, 25)。

但帝国转型的步伐并没有放缓。阿卜杜勒哈米德于 1909 年失去了王位,专制制度被联合与进步委员会 (CUP) 的政权所取代,这是一个将中央集权现代化与民族主义相结合的军官干部。随着帝国在第一次世界大战中的失败,银联政府也随之倒台。穆斯塔法·凯末尔领导下的民族主义势力成功驱逐了盟军的占领;1922 年废除了奥斯曼帝国,他建立了一个新的土耳其共和国取而代之。十一年的冲突深刻地改变了前奥斯曼社会。失去了阿拉伯省份,亚美尼亚和希腊少数民族被谋杀或驱逐,这个新国家在种族上是土耳其人;它的中心是安卡拉,而不是伊斯坦布尔。可以说,这些社区的丧失留下的伤疤,对奥斯曼文化做出了如此丰富的贡献,但尚未痊愈 (McMeekin 2016, 488-489)。在经历了六个世纪的文化世界主义之后,土耳其社会不得不重塑自我。

为与旧政权一刀两断,凯末尔主义政府颁布了强硬的世俗主义、西方化的文化政策。土耳其公民不应像凯末尔那样穿着正式(图 11),但必须坚持欧洲风格。在传统主义者和现代主义者之间展开的辩论中,服装政策是一个特别有争议的问题。

1925年8月,穆斯塔法·凯末尔现身保守派大本营卡斯塔莫努,就文明服饰发表演讲。他告诉人群,从奥斯曼人那里继承下来的着装风格既不是“民族主义的”,也不是“文明的和普遍的”;他身着西装,手拿巴拿马草帽(见图 12),呼吁市民穿:

“脚上的鞋子,腿上的裤子,衣领下有领带的衬衫,夹克,当然,为了补充所有这些,头罩可以保护你免受阳光照射。这个头饰的名字叫“帽子”。文明人的衣服对我们来说已经够好了”(引自Yumul 2010, 351)。

1925 年,加齐·穆斯塔法·凯末尔总统和他从卡斯塔莫努返回安卡拉时迎接他的人。

帽子改革并不是凯末尔主义项目的注脚。正如凯末尔的一位助手告诉一位西方观察家的那样,这是“根本性的”——在土耳其公众接受它之后,“没有任何改革是 [新政府] 不能强加给他们的”(Padwick 1958,50)。为确保合规性,新风格被写入法律。1925 年 11 月的“帽子法”禁止佩戴非斯帽,距其推出仅九十九年。对法律的抵制很快被镇压(Yilmaz 2013,29-32);它一直保留到 2014 年。

结论:什么样的“病夫”?

如果奥斯曼非斯的历史像马克吐温所说的那样押韵,这是因为它的引入和废除是同一政治要求的表达。对于马哈茂德二世和穆斯塔法·凯末尔来说,头饰改革是迈向更大的社会重组计划的重要的第一步。这不是巧合。已经被反动的奥斯曼政权政治化的头饰,很难被改革者去政治化。马哈茂德和凯末尔所设想的变革不仅仅是政治上的——他们想要创造新型公民来建立新的社会秩序。头饰改革使该计划能够直接融入日常生活。费斯和帽子虽然具有象征意义,但也是非常私人的物品。

这段历史中最引人注目的也许是它的持续时间。在非斯区的引入和废除之间只过去了漫长的人类寿命——九十九年的危机和改革,奥斯曼帝国在其中表现出了非凡的弹性。我们对这个迷人社会的理解长期以来一直受到当代欧洲政治家遗留下来的偏见的影响。对他们来说,帝国是“欧洲病夫”——停滞不前,无法从末日的衰落中振作起来。这是一个自私的想法,为俄罗斯、英国和法国等国家的政策提供了方便的理由,这些国家试图“管理”帝国的解体以谋取自己的领土利益。只有奥斯曼人自己拒绝配合。整个十九世纪一次又一次,他们创造性地应对威胁其国家生存的危机。奥斯曼社会证明了自己能够进行非常动态的变革。一群具有远见卓识的新政治人物找到了克服并重塑他们传统的方法——他们所戴的非斯帽是他们的象征。在历史证明他们错了之前,它代表了他们的信念,即他们的帝国会在现代世界找到自己的出路。

社会经济地位和服装差异

奥斯曼帝国的上层阶级或皇室成员穿着毛皮衬里、绣花长袍。中产阶级穿着cübbe和hırka,这是一种特殊款式的夹克。下层阶级也穿着不同款式的夹克,称为cepken或yelek。Bashlyks是帽子的一种,是最重要的身份象征:kavuk是最常见的类型,由于bashlyks在 17 世纪的重要性,形成了一种工艺。

elek 的图土耳其夹克,19 世纪上半叶,由羊毛、金属和丝线、棉、金属制成,

elek 的图土耳其夹克,19 世纪上半叶,由羊毛、金属和丝线、棉、金属制成,

带狐狸皮衬里的毛皮长衫的土耳其阿芬迪(约 1900 年),资料来源:Paul Larisch 和 Josef Schmid:Das Kürschner-Handwerk,巴黎,第一年第 3 期 – 第 4 部分 I;The History of the Skinning Craft, Chapter Türkiye, p. 82. CC0

奥斯曼苏丹时尚

16 世纪,随着奥斯曼帝国进入黄金时代,经济、政治和艺术蓬勃发展。随着编织的引入,尤其是金属线,纺织品也达到了顶峰。苏丹们以他们的时尚为荣,穿着用最好、最昂贵的材料制成的长袍或长袍。宫廷服装的设计是由宫中名为hassa nakkaşları的特定人员设计的。由于需求量大,布尔萨和伊斯坦布尔也有一些地方进行设计。苏丹的服装使用了特定的面料,例如锦缎、天鹅绒、金属丝、塔夫绸、羊绒和棉。这些材料有时是从西方地区(例如意大利)订购的。苏丹特别穿着长袍,şalvar(一种裤子),还有一件内袍,还有头饰。在整个奥斯曼帝国时期,头饰经历了五种类型。对于正式或官方活动,苏丹们穿着长袖内袍,从肘部到手腕都有扣子,包括袖口,一件由较重的丝绸材料制成的短长衫,以及一件带有毛皮衬里和纽扣的长外袍珠宝(土耳其文化基金会)。

奥斯曼帝国皇帝苏丹阿卜杜勒迈西德一世的画像

Sultan Abdulmecid I,奥斯曼帝国皇帝(1823-1861),大约 1840 年。

乔治·威利森 (George Willison) 和南希·帕森斯 (Nancy Parsons in Turkish Dress) 的绘画形象 – Google 艺术计划,CC0,ca.1771

Oya也称为土耳其花边,根据制作它的工具不同而有不同的名称。用缝纫针做的大屋是贵族做的。Crochet oya用的针比较粗,看起来没那么精致,而梭子 oya更多的是外省妇女生产的。发夹oya在单色线上使用珠子、亮片、珍珠或珊瑚。珠边是土耳其非常流行的装饰。头饰和围巾传统上用oya装饰,还有内衣、外衣、毛巾和餐巾。Oya通常被年轻女性用来表达她们的感受或标记生活事件。花的 oya戴在女人的头上。花朵因女性的年龄而异。年长的女性使用野花,而年轻的女性则使用玫瑰、康乃馨、茉莉和许多其他花卉。四十岁的女性专门佩戴弯曲的郁金香(土耳其文化基金会)。

1925 年的帽子和服装革命

1923年土耳其共和国成立后,阿塔图尔克认为穿着现代服饰代表文明。他发起了一系列旨在实现现代化的服装改革,这在当时意味着西化。,这包括取缔非斯,禁止伊斯兰长袍和面纱,以及普遍鼓励西方风格。这些改革旨在表明土耳其对现代化和促进民族团结的承诺。

20世纪时尚

二十世纪初阿塔图尔克的改革大大增加了土耳其妇女的权利和自由,她们在公共场合的出现象征着奥斯曼帝国晚期的平等。因此,这段时间标志着女性时尚的快速变化。随着女性获得更多的人身自由并感受到民族现代化运动的压力,她们的服装也变得更加西化。受欧洲的影响,女性开始穿更具表现力的户外服装,颜色在过去受到限制(İnal,2011 年,第 234 页)。他们还开始穿一种新型的户外服装çarşaf ,而不是传统的户外长袍ferace。然后将其缩短并收紧以显示身体的轮廓。

面纱要么变得透明,要么完全被用来遮住脸的雨伞所取代。令人惊讶的是,这项创新并非源于政府改革。相反,女性面孔出现在公众面前更多是因为男性参战时女性加入了劳动力大军。因此,实用性也在向西式的转变中发挥了作用。

一些妇女戴着一种名为rusbaşı的新型头巾,露出她们的一些头发和脖子。还推出了舒适的鞋子和新配饰。裙子被缩短,裤子被特定行业的女性穿着。跟随欧美潮流,女性开始留短发。尤其是伊斯坦布尔的女性深受巴黎时尚的影响。

伊斯兰服饰

伊斯兰服饰一直是土耳其紧张局势的根源。在 20 世纪 70 年代,头巾受到监管,女性被要求不得在工作场所遮住头发。一种新的头巾佩戴方式在 20 世纪 90 年代在城市中产阶级中流行起来。样式更大,使用别针,完全覆盖头发和颈部。1982年,大学禁止戴头巾。80 年代末和 90 年代末,其他公共机构也实施了这项禁令,包括军队、议会和法庭。这引起了广泛争论,一些妇女甚至因戴头巾而无法接受教育。正义与发展党,或AKP,试图在 2008 年推翻这项禁令,但没有通过。他们继续制定新的修正案,以减少对面纱的限制。不过,由于最近的政治变化,大多数大学都取消了禁令。

伊斯兰时装在跑道上商业化

伊斯兰服装在当代土耳其已被用作宗教自由的象征,尤其是当头巾占据了 T 台时。现在的头巾色彩缤纷,图案繁多,最受欢迎的是黄色、蓝色、迷彩和热带树叶。伊斯坦布尔想成为伊斯兰时尚之都——他们举办了伊斯坦布尔朴素时装周,来自伊斯兰世界各地的设计师都参与其中。随着包括 Tommy Hilfiger 和 DKNY 在内的主流设计师为斋月设计了自己的伊斯兰时装系列,伊斯兰时装市场现在正在增长。

土耳其时尚的定义因素

土耳其服装一直由经济、社会结构、地理、气候和可用材料来定义。在早期,服饰象征着社会地位,而传统服饰在全国仍然盛行。纺织品或风格的某些区域特色也可以揭示种族。同时,奥斯曼帝国不同的宗教和文化社区在服饰上表达了他们的身份。

今天,一个人的着装选择仍然可以透露有关他们的信息。例如,您可以根据一个人的着装来识别他们来自土耳其的哪个地方,因为七个地区中每个地区的时尚差异很大。有时,甚至可以分辨出他们来自哪个村庄!除了布料的类型或服装的剪裁方式外,其他表情也可以提供身份线索。例如,在土库曼的村庄,女性的发型表明了她的婚姻状况。

传统上,服装是手工制作的,其风格在很大程度上取决于地点,因为它是由天然的、可用的材料制成的。今天,现代服装是成衣,可以在商店购买。它受到传统、奥斯曼风格和欧洲趋势的影响。服装仍然是一种重要的工具,人们可以通过它来传达他们的社会地位、财富、虔诚和个性。